Embleme

Signs for no Reason

Unterschiedslos ist der Tod, der große Gleichmacher, das Leben hält sich an die Differenz und diese an die Zeichen.

Die Dinge sind im Allgemeinen nicht einfach nur da, sondern kommen woher und haben so gesehen eine Identität. Wenn man Identität auch als Herkunftszeugnis liest, dann sind Dinge, diese Mitgift eines Woher, deren Vertreter oder Botschafter und, da diese heutzutage im Wesentlichen Güter sind, Warenbotschafter. Zur Bezeichnung ist ein Zeichen getreten. Mit dem Zeichen ein Verweis auf eine Herkunft, und, neben anderen Versprechen, wie das auf Verlässlichkeit auch eine Zertifizierung von Echtheit die mit dem Herkunftsverweis einhergeht. Das Woher der Dinge allerdings ist in unerreichbare Ferne gerückt, hinter den Horizont des konkret Erfahrbaren. Gemeint ist, dass Herkunft zum einen im Geschichtlichen spielt, einem der konkreten Erfahrung per se unzugänglichen Raum. Zum anderen, sofern in einem kulturellen Sinne überhaupt noch eine Verortung der Zeichen möglich ist, die typischen Signaturen selbst vor Ort nur noch Applikationen von Tradierungen mit folkloristischen Restwert bar jeder Verbindlichkeit darstellen, die hinter der Attraktivität der Populärkultur zurückstehend, nur überleben, wenn sie sich dieser in Form, Inhalt und Anspruch anpasst. Aus diesem Grund sind die Initiativen zur Behauptung und Revitalisierung kultureller Eigenheiten tragisch, weil vergeblich. Im Malstrom des Mainstream, werden nicht nur Eigenheiten absorbiert und geschliffen, die damit einhergehende Rezeptionskultur tut ihr übriges, denn sie kennt keine Verbindlichkeiten, bloß Verfügbarkeiten. So überlebt der Tuareg, einst stolze Bewohner des Fezzan in Libyen, in der Typenbezeichnung eines Autos.

Man könnte bedauern, dass dabei die Glaubwürdigkeit, das Verlässliche, auf der Strecke bleibt, aber dem ist nicht so, beides wurde bloß etwas modifiziert, zurechtgerückt und angepasst an einen Umstand der nicht nur dem Gegenstand, sondern auch uns, die wir die Dinge lieben, angemessener ist, weil es die Beziehung, zwischen Subjekt und Objekt liberalisiert, in den Fokus rückt, und damit beide entlastet. Den Gegenstand davon, etwas erfüllen zu müssen, was er nicht erfüllen kann und uns, allzu fest in einem Anspruch an die Dinge und mithin an den Dingen selbst zu haften. Denn Teil der Konstitution der Dinge ist, neben ihrem Vorhandensein, ihre Einbettung in das Leben. In dieser Hinsicht sind Gegenstände auch immer welche der Verhandlung. Sie werden ausgesucht, evaluiert, gemocht und abgelehnt und irgendwann irgendwo abgelegt. In der Verhandlung der Betrachtung und Bewertung wird der Gegenstand isoliert. Das dient der Übersichtlichkeit, denn in der Berücksichtigung der kontextuellen Einbettung würde die Erfassung des Gegenstandes schnell indifferent. Die isolierte Betrachtung legt die Perspektive auf die Gegenstandaspekte fest, wobei dieser Fokus auch eine Einschränkung bedeutet, nämlich sämtliche Qualitäten, die dem Gegenstand zugeschrieben werden können auch einzig von ihm abzuleiten. Wenn zum Beispiel von Herkunft die Rede ist, dann kann diese nicht unabhängig von einer Rezeptionskultur gelesen werden. Der Anspruch an Herkunft leitet sich nicht von einer damit verknüpften idealisierten verbindlichen Vorstellung ab, sondern davon, was in jeweiligem Kontext damit (allgemein) gemeint ist. Die Krise der Identität, die sich unter anderem in einem Gefühl des Verlustes der Signifikanz ausdrückt, könnte man darauf zurückführen, dass Anspruch und Wirklichkeit insofern nicht mehr zu einander finden, als, wie beschrieben, Herkunft längst keine relevante Größe ethnischen oder, genauer, lokalen Zuschnitts mehr ist, sondern in einer Kultur der Dinge gründet die längst in einer globalen Entgrenzung aufgegangen ist, die das Lokale als Teil der Markenidentität höchstens als klassische Adressierung der Herkunft mit mythischem Restwert adressiert und vermarktet. Dieser Verweis auf ein Woher welches im Konkreten fußt ist bereits Teil einer Täuschung neuen Stils und naheliegender Grund für die nachlassende Prägnanz des überkommenen Herkunftskonzepts, das den Grund für die Vermutung des Verlusts bietet, denn das Zeichen und so das Bezeichnete hat den Anspruch auf Verbindlichkeit, im Sinne einer Tradierung, eines Versprechens auf Verlass, der einer Verortung bedarf, mit, zumindest einer gewissen Haltbarkeit, längst substituiert. Die Erosion der klassischen Herkunftsbeziehung von Gegenstand und Ort spielt der Behauptung einer Gegenwärtigkeit in die Hände, die mit den Verlockungen des Innovativen auftritt und damit alles Dagewesene, so auch den als konservativ zu lesenden Anspruch auf Herkunft und den damit verknüpften Vorstellungen von »Echtheit« und »Authentizität«, desavouiert. Den Beteuerungen des Gutgemeinten zum Trotz, das die Verbindlichen dennoch einfordert aber, verlässlich, wenn es konkret wird, dann doch dem Drängen des gerade Neuen willfährig nachzugeben.

Zu groß der Reiz der süßen Verheißung, die sich (noch) nicht stellen muss. Sie wiegt schwerer als das bereits Vorhandene, Probate, welches im Übrigen die Defloration durch Konkretisierung bereits hinter sich hat durch den Wechsel vom Idealen ins Profane. Bemerkenswert, so leicht und entschlossen fällt die Entscheidung, obwohl wir alle den enttäuschenden Effekt der Realisierung der Träume kennen, die Ernüchterung die auf den Fuß folgt – la petite mort. Dies hat allerdings eher weniger mit der Verbindlichkeitswerwartung an die Herkunft als mit der Bereitschaft zur spontanen Lustbefriedigung zu tun, die gemeinhin schneller zugreift als darüber kritisch nachgedacht werden kann.

Neben einer vermeintlichen Herkunft, die dann und wann doch adressiert wird, in süßlichen Plattitüden des Handwerklichen, Familiären, der Dauerverwechslung und Gleichstellung von Authentizität und Ort, von Geschichte und Geschichten, dem exotisch Edlen und Guten und ähnlichem Kitsch, der es, immerhin, im Augenblick auf den Punkt bzw. ins Bild bringen muss, ist es die Behauptung des Exklusiven, als einem weiteren trügerischen Index der Zeichen der Zeit. Wie das potenziell Auratische der Herkunft fußt die besondere Qualität des Exklusiven in einem zweifachen Irrtum. Zum einen in der Fehleinschätzung einer Adressierung, die vermeintlich vom Gegenstand ausgeht, als ob er um die Aufmerksamkeit buhlte. Auch, wenn von Verlockungen die Rede ist – der Gegenstand, wie bereits erwähnt, bleibt interesselos, ausnahmslos gleichgültig, das Begehren ist immer nur einseitiger Natur: Der Begehrende erliegt der Selbsttäuschung, gemeint zu sein. Der als exklusiv, und in Folge als intim, empfundenen Beziehung zwischen Begehrendem und Begehrtem entspringt dieser zweite Irrtum, die vermeintliche Einzigartigkeit des Objekts der Begierde, etwas das die Werbung um den Gegenstand gerne herausstellt und die Inflation des Einzigartigen, dabei das de facto massenhafte Vorhandensein, gar nicht groß kaschieren muss, denn es ist offensichtlich, dass die am meisten begehrten Gegenstände fast ausnahmslos einer Serie des Unzähligen entspringen.

In einer materialistischen Kultur, die das Sein ans Haben koppelt, hat Sehnsucht Suchtcharakter. Im Nochnichthaben steckt allerdings nicht nur süße Erwartung, sondern mischt sich in der Erfüllung auch etwas Bitterkeit, die in der Erfahrung der Enttäuschung gründet, die das reine Glück des Versprechens stört und sich verlässlich einstellt. Diese allerdings bleibt unverstanden, denn eigentlich ist nicht die Enttäuschung allein der Grund der Bitternis, vielmehr ist es das Wissen, zumindest eine Ahnung, um die fehlende Einsicht in die Möglichkeit etwas an der steten Wiederholung dieser Erfahrung zu ändern. Im Verlust durch Besitz stellt sich das Gegenteil des erhofften Gewinns ein – das Nichtbesitzbare, das sich an das Produkt als Versprechen haftet, verflüchtigt sich im Moment des Transfers, vielmehr, es bleibt, wo es ist, hinter den Bergen.

Mangels Handlungsalternativen erschöpft sich der Spielraum in der endlosen Variierung der Atraktoren dieses Circulus Vitiosus. Das ideale Objekt stellt sich dabei als eines dar, dass das Entwicklungsparadigma zu einem Mehr und Besseren hin am ehesten trifft. Es formuliert sich in der Superlative, möchte als Einzigartig gelten und bezieht sich im Komparativ auf das gerade noch aktuelle, das als das nun Obsolete aus dem Nest gedrängt werden soll.

Da der konkrete Gegenstand in diesem Muster als Garant des Verbindlichen nicht funktioniert, nicht funktionieren kann, springt die Marke ein. Der Gegenstand als ein Mittler und Garant von Verbindlichkeit hat ausgedient – denn der Gegenstand von heute ist bereits morgen nicht mehr da, zumindest aus dem Gesichtsfeld verschwunden – er existiert zunächst zwar weiter, wie wir wissen, hat bloß die Seiten gewechselt und führt jetzt zu den drängenden Problemen und drängt mithin, unerwünscht, obszön, immer wieder ans Licht, als eine Hypothek der Unvernunft, die nicht nur die Zukunft verschandelt.

Was der Gegenstand leistete, übernimmt nun die Marke, sie tritt an die Stelle des Konkreten als Garant des Verbindlichen, während der Gegenstand selbstverständlich bereits als ein bloß vorübergehender akzeptiert ist – stellt er in einer Kette von Dingen schon den Bezug her auf das Nächste, Folgende, während die Marke als ein Fixstern des Überzeitlichen, sowohl Solidität als auch Orientierung in sich vereinigend, den Herkunftsverweis transzendiert. Das Produkt, der Markenbotschafter, stellt nun temporär eine Verbindung her zu einem Mythos, der analog zum Fluss des Lebens das Skript liefert, das, anders als die Mythen der Vergangenheit, sich stetig fortschreibend uns mitteilt und mitnimmt, im besten Fall, fortreißt, noch bevor sich das Objekt als Gegenstand der Enttäuschung vollends entpuppen kann. In diesem Zusammenhang ist Geschichte, die tradierte Form des Nachweises der Herkunft und Beleg von Authentizität, lediglich Teil des Narratives der Markenerzählung. Frei flottierend, in den Erzählungen der Neuzeit (Jetztzeitalter), werden die alten Mythen kulturübergreifend längst in Dauerschleife gelegt. Die Frage des Nachweises einer Provenienz erübrigt sich, es zählt allein die Qualität der Fiktion und das Tempo, es geht um eine dauerpräsente Modulation, zu deren Funktionieren eine gewisse Geschwindigkeit zählt – diese ist entscheidend für das immersive Theater, den Effekt, der dafür sorgt, dass die Probanden hinreichend »drin« sind, im Geschehen, und ausreichend »draußen« um nicht hängenzubleiben – mithin treten, flankiert durch Markt und Quote, Geschichten zutage, die, vom Ballast einer lokalisierbaren Herkunft entledigt, den »reinen« phänotypischen Charakter freilegend die Ursprünglichkeit der Menschheitsdramen zeigen, die, wen wundert es, ein übersichtliches Repertoire an Grundstoffen bietet. Die zeitgemäße Ökonomie der Narration kann sich nota bene auf das Nötigste beschränken, da in einer Rezeptionskultur des Durchflusses nichts hängenbleibt, nichts hängenbleiben soll: »offen bleiben«, das Diktum der Zeit. So ergibt es Sinn, wenn Byung Shul Han das Glatte, sinngemäß, als Signatur der Zeit entwirft.

Die mangelnde Varianz im Skript wird durch Modulationen der Oberflächen, nicht kaschiert, bloß variiert – von Potemkinschen Dörfern könnte dann die Rede sein, wenn es sich bei den Formanpassungen um Täuschungsmanöver handelte, die über ein Eigentliches hinweggleiten. Das Eigentliche ist aber bereits an der Oberfläche angelangt, identisch mit ihr, ein Oberflächenphänomen welches sich am besten in Bewegung zeigt. Da es weder etwas zu enthüllen noch zu entdecken gibt, lässt der »Flow« kein Verharren zu und eilt von Sensation zu Sensation. Das Diesseits der Oberfläche hat etwas Operettenhaftes, es (re)präsentiert etwas Nettes, evoziert das Like (Byung Shul Han). Wenn der Positivismus etwas zustande gebracht hat, dann die Entzauberung der Welt jenseits dieser Oberfläche – ehedem Ort des Obskuren, nun eine Untiefe, hier waltet ein Mediendemiurg, ein stumpfer Deus ex Machina, bestenfalls ein Lieferheld.

Es ist schon bemerkenswert, dass der Fortschritt, wie manche ihn immer noch verstehen und der ohne szientistischen Furor nicht denkbar wäre, nicht dazu führt, einen entsprechenden Menschen zu formen, dessen besonderes Merkmal es wäre, aktiv zu sein, Homo Creator, im Gegenteil, er blieb und bleibt, was er ist, ein Angeregter, von einem diffus positiv gestimmten Bedürfnis nach Excitement und, er ist leicht zu haben, vulgo, leicht zu kriegen: ein willfähriger Spielball der Märkte.

In bemerkenswert deutlicher Weise gibt sich das Leitmotivische des konsumierenden Menschen zu erkennen, es beschreibt ihn als den lustvoll Teilhabenden an den Errungenschaften der Moderne und einem nie versiegenden Füllhorn des Begehrenswerten. Eine Charakterisierung, die merkwürdigerweise, wenn es denn zur Sprache kommt, mit ausschließlich negativen Implikationen einhergeht. Satt die Tatsache, dass es sich, über alle Kulturgrenzen hinweg und allen Lippenbekenntnissen zum Trotz, um die im hohen Maße erstrebenswerte Existenzform anzuerkennen. Denn anders kann der globale Erfolg der Warenkultur schwetrlich erklärt werden, auch, wenn in einigen Ecken der Welt der dominierende westliche Lebensstil heftig gescholten wird, sind es gerade jene Orte, an denen in geradezu frivoler Weise dem Konsum gefrönt wird und, wie kann es anders sein, mit den gleichen Mitteln und all den schönen Dingen, die alle begehren. Zur unschuldigen Affirmation des passiv Erregten paßt Oscars Wildes Figur des Dorian Gray der bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert prototypisch den modernen Typus des Selbstverliebten, wie Selbstvergessenen charakterisiert. Juveniler Habitus und alterslos im Selbstverständnis, die Charakteristik, liegt das Interesse auf den immer neuen und immer attraktiven Erscheinungen die, in Dauerschleife gelegt, die Aufmerksamkeit aufs Angenehmste erregend, das Leben stimuliert wie simuliert, welches einem Karussell gleich, behände auf der Stelle dreht – es möge sich immer weiterdrehen, so Wunsch und Anspruch.

Der Mensch dabei hält sich für alterslos. Und, so ganz der Alte, dienen die Effekte des Fortschritts in Summe dazu, die Affekte zu stimulieren die zwar nach wie vor in einer vormodernen fantastischen Welt gründen – viel Gefühl, Kulisse und Budenzauber – aber nichts »Eigentliches«, nichts Universelles, nichts zu bieten haben, dass in einem Vorwärtsstreben an Größe gewänne. Man könnte es zur Kenntnis nehmen und akzeptieren, dass das Konzept des Menschen als Mängelwesen vermessen und unangebracht ist, von wegen du musst dein Leben ändern und dich an athletischen Tugenden messen (Peter Sloterdjik). Etwas mehr Realitätssinn täte not, nicht als ein Plädoyer für einen Pragmatismus der den Realmenschen als Homo consumens skizziert und seine Sehnsucht nach Behaglichkeit für eine Conditio sinne qua non, an der jede Hoffnung an der Überwindung des Phlegmas scheitern muss.

Aber allein der Perspektive halber, die, nicht verwunderlich eigentlich, Handlungs- und Erlebnisalternativen bereithält. Dann nämlich, wenn das Menschliche, allzu menschliche vielleicht, dahingehend angeregt aus der Position der Antizipation in die der Handlung zu wechseln versteht, um die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Während die Erfahrungen des Akkulturationsprozesses über Menschengedenken hinweg ausschließlich mit denen der Plackerei verknüpft waren und es nichts einzuwenden gibt, gegen den Komfort an sich, mangelt es doch an der Erfahrung der Potenziale der Selbstermächtigung. Gerade weil wir es uns im Moment leisten können, nicht aus einem Mangel heraus, tätig zu werden und die Dinge in die Hand zu nehmen.

Einmal davon abgesehen, dass das Zustandekommen, die Synthetisierung, über kaum nachvollziehbare komplexe Wege geschieht, u.a. ein Beleg dafür sein könnte, dass das, was im politischen Raum nicht möglich ist, nämlich in mondialen und damit angemessenen Zusammenhängen zu denken und zu handeln, in den obskuren Sphären des Ökonomischen mühelos funktioniert. Gerade bei den besonders angesagten Things of Interest. Das attraktive Produkt ist längst und geradezu selbstverständlich ein globales und seine Herstellung eine Meisterleistung unserer Zeit, Beleg transglobaler Logistik, gleichermaßen eine Kulturleistung, wie bereits gesagt, ein Phänomen jenseits der Oberfläche und Wahrnehmungsschwelle – das Ding der Unmöglichkeit ein mögliches. Dem Neuen, von der Idee zum Launch und, nicht zu vergessen, der Bereitstellung und ausreichenden Verfügbarkeit des verheißungsvollen Objekts an jedem Ort, liegt ein gut geschmiertes weltumspannendes Netzwerk zugrunde das liefert, wie versprochen, just in time. Es wäre also möglich, grundsätzlich, wenn man es ernst meinte, mit einer Zukunft die das Gesamtbild im Blick hätte, so wie die Timelines der Businesspläne, die Dinge zu richten, den Transfer zu vollziehen.

Dem Lauf der Dinge entsprechen die menschlichen Bedingungen, die der Einfachheit halber, über ihre Limitierungen zu beschreiben sind. Der Einfachheit halber deshalb, weil diese eher den Tatsachen entspricht, als uns im Allgemeinen lieb ist – nicht ohne Grund wird des Lebens Mühsal gerne vergessen, während die spärlichen Höhenpunkte des Lebens gut erinnert, die in der Nachschau, je weiter sie zurückliegen, um so strahlender erscheinen.

Davon abgesehen zählt, neben einer begrenzten Lebensspanne, ein entsprechend übersichtlicher Horizont: Wir sind nicht in der Lage alles zu sehen, auch, wenn wir es könnten, sind wir darauf angewiesen uns einzuschränken, zu konsolidieren, in Bezug auf einen Moment, auf eine Umgebung, eine Anzahl von Menschen, deren Nähe wir und die uns ertragen. Vor allen Dingen, sind wir, von Ausnahmen abgesehen, kaum frei uns zu entscheiden, selbst wenn wir könnten, handeln wir gemäß Konstitution und Konditionierung. Darüber hinaus können wir nur eine begrenzte Anzahl an Gegenständen konkret bewältigen, dies meint zum einen die Dinge, mit denen wir uns unmittelbar befassen und jene die zu den wesentlichen, den, in diesem Sinne, wichtigen persönlichen Dingen gezählt werden können. Im Unterschied zum Gesamtbesitz, der eine Unzahl an Gegenständen zählen kann, der aber als Verfügungsmasse, je umfangreicher, desto weniger für den Gebrauch taugt und sich umso mehr im Diffusen und Idealen verliert – man könnte, wenn man wollte. Ein in diesem Sinne Vermögender, reich an Gütern und Mitteln, ist jemand, der sich faktisch dem Zustand des Besitzlosen annähert, je mehr er besitzt, desto weniger kann er über den Besitz verfügen – die potenzielle Möglichkeit macht vielleicht den Unterschied, ist aber, wie der Wunsch des Besitzlosen, zunächst nur ein Gefühl, fiktional, denn je mehr Optionen es gibt, desto mehr stehen nicht zur Verfügung. Tatsächlich kann ein Weniger mehr sein, wenn man berücksichtigt, dass sich der Grad der Freiheit am Aneignungs- und Verwaltungsaufwand messen lässt und es wahrscheinlich ist, dass man einen Kipppunkt beschreiben kann, der dann gegeben ist, wenn sich der Eigner zum Verwalter wandelt, der Aufwand der Organisation und Verwaltung den Genuss desavouiert und die Verzauberung gänzlich dem Faktischen weicht.

Erosion der Zeichen oder, statt Zeichen der Zeit, Zeichen zur Zeit

Wir sehen also, dass die Seite der Wahrnehmung der Dinge wesentlich bestimmt, wie sie uns erscheinen. Neben der Bild- und Zeichenproduktion, die, nebenbei bemerkt, nicht nur mit einer beeindruckenden Stilvielfalt und einem immanenten Bedeutungswandel aufwartet, die auf einer ebensolchen rasanten Evolution der Stilmittel fußt, ist es vor allem aber die Charakteristik der Adhäsion, der Bindungsqualität zwischen Subjekt, Objekt und den Inhalten, die verhandelt werden. Bemerkenswert ist dabei die Charakteristik dieser Bindung, Signifikant und Signifikat gehen nur noch lockere, instabile Beziehungen ein und, weil es sich auf alle Zeichensysteme projizieren lässt, könnte man auf eine Erosion der Zeichen schließen, eher aber ist es eine Erosion der Stabilität des Verhältnisses von Zeichen und Inhalt. Mehr noch, von einer damit einhergehenden Relativität der Beziehung, die darin gründet, dass, je mehr sich das Zeichen mit Bedeutung auflädt, desto arbiträrer ist die Bedeutungsverknüpfung, die darauf baut, den Deutungsraum um situative Kontexte zu erweitern. Neben der Umgebungsqualität kommt es auf den Moment bzw. das Momentum an, den Funken, den die Zeichen- oder Zuschreibungssymbiose erzeugt. Dieser Ereignischarakter trägt um so mehr das Signum des Situativen, und damit des Gegenwärtigen, als dieser einerseits davon abhängt wie es um die Teilhabe bestellt ist, andererseits von einem Verständnis von Zeit und Dauer, welches an bestimmte Formen der Manifestation von Ereignissen geknüpft ist. Das Diktum unserer Zeit: die Gegenwart als Kulminationsereignis einer absoluten Anwesenheit (»Echtzeitalter« Roman von Tonio Schachinger) und uneingeschränkten, weil überwältigenden Aufmerksamkeit. Konsequenz und Kick gleichermaßen, Spontanerlebnis, das auf den reinen Affekt zielt, der ohne Reminiszenzen noch Projektionen auskommt, ein vorbewußtes, naiv, infantiles Erlebnis versprechend, welches auf eine infantil freudige Erregung trifft, die im Aussersich bei sich ist bzw. zu sich findet.

Das Momentum der Zeichen

Erodiert statt der Zeichen, unser Verständnis von Geschichte als Pausibilitätsressource? Wenn sich die Zeichen nur für den Moment konstituieren, wird es schwer ihre Spur aus der Vergangenheit in der Gegenwart lesen können, zu groß der Interpretationsraum und unverbindlich der Bezug. Tod der Geschichte - ein Postulat, auch, wenn es zu kurz greift – alles folgt einem Impuls einer Herkunft, Kultur ist undenkbar ohne Akkumulation und Transformation und dies fußt in einem Substrat eines Woher. Nur das Verbindlichkeitsedikt der Fortschreibung des (Alt)Hergebrachten als Garant des, »immer schon so« und funktional Verlässlichen verfängt nicht mehr, der Anspruch, die »Lesart«, einer stringenten Fortschreibung, mangels Funktion, schlicht unbrauchbar. Ein Erbe kann nur in einem Verbindlichkeitsuniversum existieren, welches garantiert, dass sich Vorzeichen nicht ändern, der Vektor die Richtung beibehält – Herkunft ist Übereinkunft – andernfalls stellt die Geschichte nur den Teig, aus dem völlig unverbindlich die unterschiedlichsten Brötchen gebacken werden können. In unserer kulturellen Verfassung entwickeln die Zeichen ihren Sinn und entfalten ihre ganze Wirkung in ihrer Gegenwärtigkeit. Sie ist das Maß der Dinge und so kommen sie, wie sie gehen und lassen uns, positiv gesehen, unbelastet, offen und frei für ein Nächstes, darauf Folgendes, aus welcher Richtung es auch kommen mag.

Die klassischen Geschichtsräume überleben in einer Simulationskultur selbst nur als Simulakren, als Verlegenheitsrealitäten auf Zeit. Schon der Mangel an Verbindlichkeit lässt nichts anderes zu. Sie leiten ihre Plausibilität von einem Mythos der Abgeschlossenheit ab, der Vorstellung eines finiten Raumes und damit einhergehend, dass dessen Narrative damit feststünden, darin das Geschehene konserviert sei, wie in einem Einmachglas. Woraus bisher eine Evidenz im Sinne einer alternativlosen Unausweichlichkeit für die Nachwelt abgeleitet wurde. Und eben diese Verbindlichkeit ist nicht mehr gegeben, wenn Geschichte nur den Stoff liefert für ein romantisches Hyperreales. Der Gradmesser, da die Inhalte nur lose assoziiert sind, ist allein die zu erreichende Emergenz, eine Art Gefühlscheck für die Aufmerksamkeitsdichte, die Adsorptionsenergie, die emotionale Ergriffenheit und Eintauchtiefe, die das Vergangene evoziert und an romantischen Reminiszenzen zulässt. Etwas fühle sich echt (»real«) an ist die Anforderung an die zeitgemäßen Mimikritechniken des Identitätshifts, des So-tun-als-ob, den Ausstieg bzw. Einstieg auf Zeit, der Patchworkidentitäten auf der Basis von Geschichtskonglomerationen, generiert aus den Versatzstücken von Ordnungs- und Realitätskonzepten aus Narrativen gleich welcher Herkunft und Alters. Diese zielen auf den Moment, wie die Zeichen, schmiegen sich an die Hingabe der »Situativen« und in kollektiver Selbstvergewisserung wie Selbstvergessenheit entspringt aus der Evidenz des Realen der Kick als Surrogat eines ehedem Eigentlichen im Dauerhaften.

Embleme – Zeitzeichen

Die Objekte der Werkgruppe »Embleme« folgen dem Prinzip des Emblematischen in formal ästhetischer Hinsicht. Diese werden abschließend inhaltlich in einen willkürlich gesetzten Bezug zu einem Thema gebracht. Konzeptionell betrachtet stellt es den Entwicklungsprozess auf den Kopf, dieser wird umgekehrt zu dem klassisch pragmatisch induktiven Ansatz entwickelt, der üblicherweise in der Gestaltung als konstruktivistischer Mythos, die Entwicklung einer Form als linear iterativen Prozess von einer vagen Idee, zu einem konkreten Produkt, beschreibt. Dieser Mythos bedient zwei Aspekte, zum einen den, des Glaubens an einer sukzessiven Verbesserung, hergestellt durch ein kontinuierlich schrittweises und kritisches Vorgehen und, zum anderen, den daran, dass, weil es sich prinzipiell um ein Alternativen abwägendes Ausschlussverfahren handelt, das Ergebnis als ein probates und damit als alternativlos anzusehen sei. De facto stellen sich Entwicklungen, nicht nur in der Gestaltung, nicht selten als Produkte des Zufalls heraus (wobei die Frage nach dem Zufall zu klären wäre – denn nicht alles, was zufällig erscheint, ist bar jeder Entwicklung und sinnfälliger Struktur. Es mag sein, dass sie dem / der GestalterIn in Momenten der Entscheidung oder Erinnerung, nur nicht (mehr) präsent sind). Interessant, auch in konzeptionell methodischer Hinsicht, erscheint die Zwangsverknüpfung a posteriori zweier unabhängiger Sprach- und Erzählräume mit ihren je eigenen Bedingungen in stilistischer wie konstruktiver Hinsicht, schon deshalb, weil sie in der Zusammenschau auf die Rezeption des Textes wie der Gestaltung zurückwirken. Die Rekontextualisierung oder Zwangsverknüpfung, beeinträchtigt oder erweitert die »Sicht der Dinge«. In einem konstruktivistischen Sinne spiegelt die Zusammenschau bzw. Zusammenstellung nicht kohärenter sprachlicher und inhaltlicher Konzepte ganz allgemein die Realität des Rezipienten wider. Weil das Konzept der Werkgruppe »Embleme« die Beziehung zwischen Text und Bildinhalt willkürlich setzt, entspricht sie dem Prozess der Selbstorganisation der Rezeption, der sich auf der Basis der Wirklichkeits- und Sinnkonstruktion jedes Einzelnen vollzieht und damit relativ, individuell und unvorhersagbar ist. Dennoch, auch wenn die Nähe zwischen Zeichen und Bezeichnetem von einem individuellen Plausibilitätverständnis abhängt, sehen wir im Allgemeinen die Dinge gerne »im Zusammenhang«. Darauf baut das Konzept der Werkgruppe und darüber hinaus darauf, weil der Zusammenhang ein willkürlicher ist, dass dieser zu einer etwas anderen Sicht der Dinge führen kann: Er soll dazu verführen, überführt zu werden.

Im Falle des Entwerfens, methodisch verstanden, entwickeln sich über die Ergebnisse des Entwurfsgegenstandes neue, vom Entwurfskonzept völlig unabhängige und, über andere denkbare Verknüpfungen, weitere mögliche unvorhersehbare Erkenntnisse über den Gegenstand. Interessant dabei ist die Erfahrung, dass der selbst generierte, »kontrolliert« entwickelte Gegenstand über dieses »Recyclingverfahren« zunehmend entgleitet, sich in seinen An- und Einsichten als höchst volatil gestaltet. Schließlich entpuppt er sich als ein fremder – und alle Sicherheit über die Autorenschaft ist dahin.

Zur Form

Die hier vorgestellt Werkgruppe besteht aus 12 Einzelstücken. Das Emblem als Thema bezieht sich zunächst ganz allgemein auf die formalen Aspekte eines Zeichens mit besonderen Eigenschaften. Neben dem zentralen inhaltlichen Thema der Sinnbildlichkeit ist dies, in formal syntaktischer Hinsicht und Entsprechung, die Regelhaftigkeit der strukturellen Anlage des Emblems und seiner Elemente.

Eine einfache Symmetrie bildet die Basis die sich in der Regel über eine Vertikale und, entsprechend weniger, über eine Horizontale entwickelt. Häufig werden beide Achsen angewandt. Je mehr Achsen hinzutreten, zum Beispiel Diagonalen, des Weiteren, Winkelhalbierende, desto komplexer werden und weniger signifikant fallen die Zeichen aus. Häufig werden Embleme auch in der Form geometrischer Grundkörper angelegt, diese folgen im Wesentlichen dem genannten Symmetriekonzept. Wahrnehmungspsychologisch interpretiert, ist die symmetrische Form eine attraktive, die Symmetrie erzeugt ein Aufmerksamkeitsmoment und bietet formale Orientierung, de facto rahmt die symmetrische Basis das weitere bildliche Geschehen. Bemerkenswert ist hier die Bevorzugung der Vertikalen (und der im Bereich der Vertikalen liegenden Winkel) als Dominante. Die Vertikale ist die Leit- und Spiegelachse alles Lebendigen. Folgt man der Emblematik spielt die Anlage des Bildgrundes, einfach gesagt, die Form bzw. Differenzierung der Rahmung, in semiotischer Hinsicht eine untergeordnete Rolle, obschon diese wesentlich den Anspruch an Signifikanz mitträgt.

Anders als in dem, in der klassischen emblematische Konstruktion angelegten, dreigliedrigen Auslegungsprozess, folgen die Entwürfe der Werkgruppe dem Prinzip einer offenen Form, bei der »all ends« sich beim Rezipienten fügen sollen. Insofern ist die formale Komplexität der Werkgruppenelemente auf einfache Lesbarkeit und direkten Zugang angelegt.

Zunächst am grundlegenden Prinzip der symmetrischen Anlage orientiert, entwickeln sich die Formen piktografisch und spielen mit dem Figürlichen ohne einen Analogieschluss evozieren zu wollen – dabei ist nicht das Rätselhafte das Ziel, sondern das Vertraute im Unvertrauten, besser, Unbedeutendem, idealerweise das Zeichenhafte der Embleme als Stimulanz ohne Verweis – gedacht, als konkrete Simulation des Zeichens.

Alle Zeichen sind arbiträrer Natur, das Ergebnis von Formzusammenstellungen, die sich lediglich stilistisch aufeinander beziehen und dabei einen formalen Kanon bilden. Die Kompositionen unterstreichen die symmetrische Anlage welche die figürlichen Aspekte betonen. Sie werden von einer niedrigschwelligen Binnendifferenzierung der Gestaltelemente (2/3-teilig), aus denen sich das Emblem zusammensetzt, gekennzeichnet.

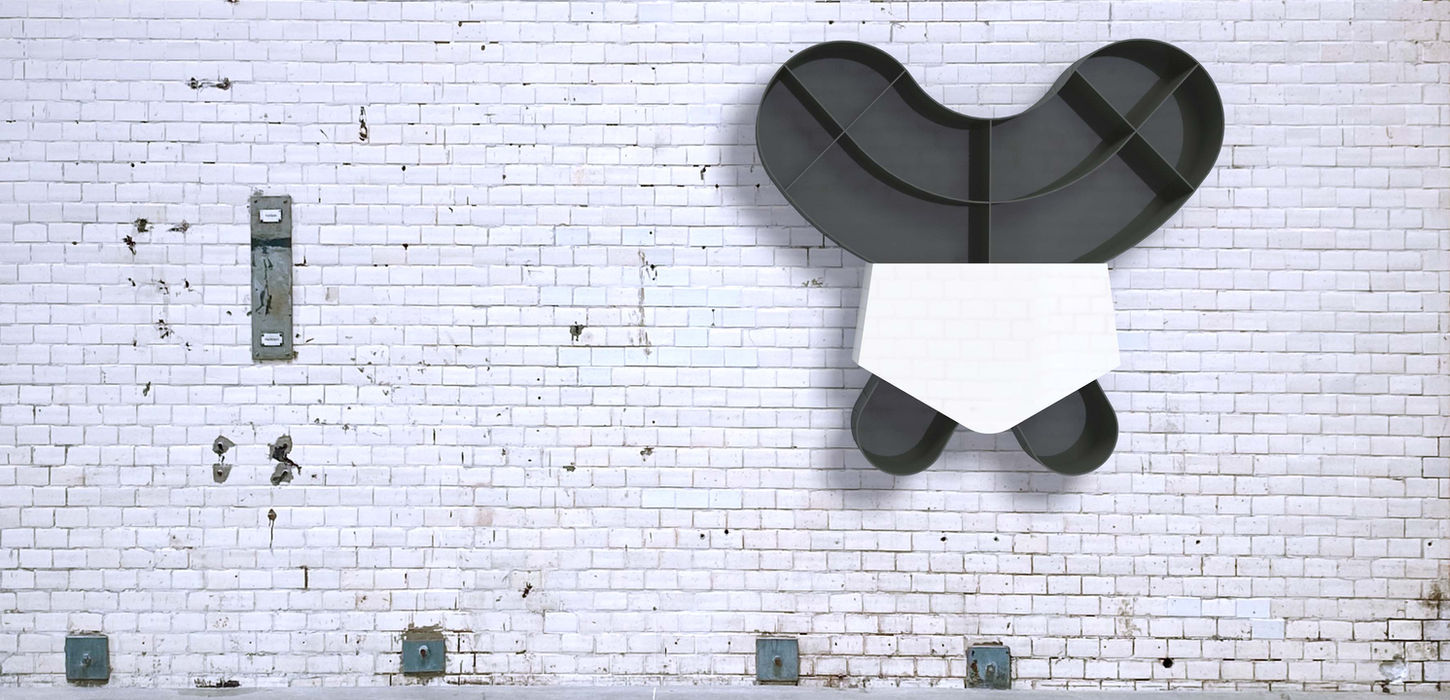

Die Motive der Werkgruppe werden es in zwei Versionen dargestellt, zum einen bildhaft als Kleinskulptur (wearables) Pins (ca. 2 x 2 cm), zum anderen als wandgebundene halbreliefartige Objekte (ca. 1,5 x 1,5 x 0,5 m) realisiert. Die wandgebundenen Objekte unterstreichen und ergänzen den Deutungsraum um eine weitere Komponente, die der Räumlichkeit. Diese wird innerhalb eines Objekts durch offene und geschlossene Bereiche gekennzeichnet. Die offenen Bereiche zeigen ein strukturell konstruktives Raster, welches, von der Anlage als auch der Dimensionierung her, als regalartig gelesen werden kann. In Bezug darauf lassen die geschlossenen Elementen funktional auf Ähnliches, Schrankartiges schließen. Emblematisch der als res significans bezeichnete Sachverhalt des mehr oder weniger konkreten Möbelverweises ist gewollt, setzt doch der begleitende thematische Hintergrund eben da an und behandelt die Frage nach Inhalt und Ordnung, Sammlung und Organisation unter dem Blickwinkel einer zeitadäquaten Analyse. Allerdings bedient sich der Gestaltungsansatz des Möbels lediglich als gestalterischer Chiffre und nimmt ansonsten keinerlei Bezug auf die Überlegungen, die für sich behandelt als mittelbare Inspirationsquelle dienten.

Darüber hinaus erweitern die wandgebundenen Objekte den allegorischen Deutungsraum um einen trivialen, in diesem Sinne »befreienden« Nutzungsraum, als Möglichkeit der konkreten Besetzung und Umwidmung.

Zum Thema

Dinge können direkt befragt werden. Manchmal ist es aber nicht weniger interessant, oder sogar aufschlussreicher, etwas daneben, nach Bedingungen und Effekten zu schauen, die jedes Ding begleiten. Diese »Umstände« geben Auskunft darüber, warum und wie mit Dingen verfahren wird und bezeichnen zum Teil essenzielle Aspekte eines Gegenstandes, die an ihm nur schwerlich oder gar nicht festzustellen sind. Im Gegenteil, Dinge vermeiden häufig den Eindruck einer Bedingung. Ein Paradigma des modernen Objekts ist es, bar jeder Spur der Herstellung und der Herkunft zu sein – traumgeboren.

Dabei irrte Benjamin, wenn er dem modernen Objekt massenhafter Herstellung eine Aura absprach. Ein Phänomen, das er als »einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag« beschrieb, das ein Ding begleitet, welches über eine genuine Einmaligkeit verfügt und von seiner je eigenen Geschichte ausgeht. Gerade die ungeklärte Herkunft der modernen Objekte, die doch alle Kennzeichen einer, in diesem Sinne, geheimnisvollen ortlosen Kultur zeigen und ihre konkrete Gestalt, die in makellosen Oberflächen gewandet ihr Vorhandsein ins Ideale wenden, tragen zu einer rätselhaften Erscheinung einer präsenten, wie entrückten Ästhetik bei, die durchaus auratischen Charakters ist.

Ähnlich den Erscheinungen, mögen sie noch so präsent sein, ergeht es den intelligiblen Dingen, den Dingen hinter den Dingen, den Be-Dingungen, die erst durch die Dinge in Erscheinung treten. »Wahrnehmung ist immer Wahrnehmung von etwas.« (Franz Brentano). Wie beschrieben ist die Verknüpfung nicht substantieller Dinge mit denen von Substanz, einerseits, phänomenologisch betrachtet stabil, andererseits höchst instabil in Bezug auf die sich verändernde Rezeptionskultur, in der sich das Verhältnis zwischen Erkennbaren und Erkennbarkeit sowie dem Erkennenden und dessen Erkenntnisfähigkeit durch sich verändernde Verbindlichkeitsverhältnisse je neu darstellt.

In der vorgestellten Werkgruppe werden die 12 Einzelstücke mit, in einem ethischen Sinne, sittlich verwerflichen Eigenschaften in Bezug gesetzt. Die Untugend, Conditio Humana, ist in Bezug auf die damit verknüpften Zeichen zwar arbiträr, jedes Emblem und jede Sünde fanden zufällig zueinander aber nicht ganz zufällig, ist das Thema Gegenstand der Betrachtung, erzeugen die Gedanken über die Untugenden und die damit verknüpften bzw. konfrontierten Gegenstände ein Rezeptionsklima welches das Wahrgenommene in einem Licht erscheinen läßt, dass sich erheblich vom Klima der präsenten Gegenstanderscheinung, der einer uneingeschränkten und teils schrillen Positivität, die sich ungeniert tugendhaft zeigt, unterscheidet. Nun sind Untugenden nicht unsichtbar, sie treten zutage in der Verhandlung der Dinge, wenn sie aus dem Schatten oder, vielmehr, wenn sie von der Bühne der Verheißungen in die Alltäglichkeit wechseln. In der Lebenswirklichkeit angekommen, in der Art und Weise wie die Dinge akkumuliert, dar- und ausgestellt, verhandelt oder vorenthalten werden, greifen die Untugenden um sich und lassen eine weniger liebliche Sicht auf die Dinge zu. Etwas mehr kritische Rezeptionskultur unter der Überschrift »Leben mit Dingen« täte Not, wenn Wunsch und Wirklichkeit auf Deckung gebracht werden, sieht man schärfer.

Wenn Potentaten fallen, deretwegen tausende Entrechteter gequält und umgebracht wurden und die private, die heimliche Seite der Schlächter ans Licht kommt, wird, das Entsetzen um so größer, angesichts der banalen Anhäufungen an schnödem Mammon, den Fuhrparks, Ansammlungen von Luxuskarossen, Salons übervoll von Fauteuils, leere Staffagen der harmlosen Wohnlichkeit, denen es immer schon an Gelegenheiten wie Menschen mangelte, darauf zu sitzen. Ausstattungen und Einrichtungen für ein nicht gelebtes, nicht lebbares Leben. Tand, Konsum im Leerlauf, der um so mehr das Grauen illustriert, das den Ungrund der Maßlosigkeit in einer erschreckenden Erbärmlichkeit offenbart und einen mit der Frage zurücklässt: und all das, dafür? (Gedanken zu den Bildern der Erstürmung von Assads Anwesen am 09.10.24)

1_Hypocrisia (Heuchelei)

Beim Austausch von Freundlichkeiten muss es sich nicht bereits um eine milde Form der Heuchelei handeln. Auch, wenn es sich bei dem allgemeinen Miteinander eher um ein Nebeneinander handelt, bei dem es darauf ankommt, möglichst ohne Irritationen geschmeidig aneinander vorbeizukommen. Im Unverbindlichen dient Freundlichkeit als das probate Schmiermittel, es erzeugt nicht nur eine Atmosphäre friedlicher Unaufgeregtheit, die Begegnungen sind von somnambulen Automatismen geprägt und, solange es an Absicht fehlt, die einen bewussten Zustand voraussetzte, könnte diese Art der Kommunikation als, von Unschuld geprägt, bezeichnet werden.

Allerdings kann auch auf das Gegenteil geschlossen werden, denn in einer Kultur radikaler Heuchelei, deren Kennzeichen es ist, dass es allgemeine Anerkennung findet, womöglich vorausgesetzt wird, dass absichtsvolles Handeln immer einer Choreografie freundlicher Unverbindlichkeit folgen soll, werden die narkotisierenden Effekte als Zeichen des Wohlwollens umgedeutet.

Willkommen in der Hölle der selbstgefälligen Schmeichler, jene neuzeitlichen Unberührbaren im Mäntelchen des Zugewandten, gegenüber denen der durchschnittliche Speichellecker, der von niederen Beweggründen Getriebene, der seine Zuneigung selbst jenem routiniert zukommen lässt, von dem er sich auch nur den kleinsten Vorteil verspricht, sich wie ein autonom Handelnder ausmacht.

Bezahlt wird mit einem Kollaps des Disparaten, Sperrigen, jenen vitalen Lebenszeichen, die es braucht, wenn ein Weiterso nicht mehr ausreicht.

2_Stulitia (Einfalt)

Keep it simple – das Diktum unserer Zeit, es folgt der vagen Idee des einfachen Zugangs aller zu allem und einem nicht weniger diffusen Versprechen auf Erfüllung selbst komplexester Wünsche. Maximal, das Attribut der Wünsch-dir-was-Formel.

Diese knüpft allerdings an konkrete, diesseitige wie jenseitige Vorstellungen und Objekte. Betrachtet man den Punkt, an dem die Verführung in die Überführung mündet, den Konkretisierungs- oder Kulminationsmoment, den Punkt, an dem Träume wahr werden, kann Folgendes vermutet werden, in der Rückschau auf den Zugang: je einfacher der Weg, desto weniger nachhaltig oder eindrucksvoll das Ergebnis. Das ist insofern problematisch, als mit jedem Begehren, mehr oder weniger, wenn nicht der Anspruch, dann zumindest die Hoffnung an eine ultimative, letztendlichen Befriedigung einhergeht. Einer Paralyse der Verzückung, in der alles in einem Punkt, in einem Ding, einem finalen Ereignis der Aufmerksamkeit kulminierend, Erlösung meint. Diese Sehnsucht nach Befreiung durch Fixierung wird, trotz konsequenter Enttäuschung, nicht aufgegeben. Darauf kann auf dreierlei Weise reagiert werden:

Erstens, die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Zweitens, die Taktzahl der Belohnungsereignisse erhöhen. Und drittens, das Erwünschte zum verhandelbaren und damit zu dem zu entwickelnden Gegenstand der Sehnsucht machen, dann zumindest ist bereits der Weg Teil des Ziels. Naivität zumindest für jene, die eine Wahl haben, zahlt sich nicht aus und wird konsequent mit Enttäuschung bestraft. Selig nur, die geistig Armen.

3_Phlegma (Trägheit)

»Jetzt oder nie 'Sein oder nicht sein!'- Oblomov hob sich ein wenig von seinem Stuhl, aber als er seine Hausschuhe nicht mit seinen Füßen auf einmal fand, setzte er sich wieder hin.« Ivan Gonchorov aus »Oblomov«

Move it, Move it – In ruhelosen Zeiten ist alles Aufgabe, Chance und, letztlich, Tat. Und das Nichtstun in Verruf geraten. Allen Aufrufen zur Mäßigung im Bewegungsdrang zum Trotz ist Agilität das bestimmende Movens und selbst im Müßiggang Aktion gefordert. Wer stehen bleibt, verliert, letztlich, das Leben, das ist die nicht eingestandene Angst und bestimmendes Motiv: Stillstand gleich Tod. Progression meint in diesem Zusammenhang nicht einfach Fortbewegung, der Charakter der Bewegung ist von Akzeleration geprägt und, es geht ungebremst nach vorne, ein mehr an Agilität verspricht ein Mehr an Excitement. Unbestimmt aber sind die Orientierungspunkte, von Zielmarken kann keine Rede sein und, um im Bild zu bleiben, über das Ziel hinaus geschossen, finden wir uns eher im Konkreten wieder, einerseits in klassischen Gefilden, den verheißungsvollen Elysien, der Jungfrauen und gebratenen Tauben. Andererseits haben Szenarien Konjunktur die ihren Reiz am dystopischen Vergnügen ziehen und ungeniert mit dem Feuer spielen. Interessant in diesem Zusammenhang ist, wie über Filmeslänge lustvoll Untergang zelebrierte wird um schließlich, im letzten Moment den katastrophalen Sog im Kulminationsgeschehen hin zu einem mediokren Happy End zu wenden – schnöder Abgang. Das Leben im individuell Konkreten orientiert sich überwiegend an schemenhaften Attraktoren, das Diffuse nimmt den Schrecken der Endlichkeit in der schlussendlich jede gerichtete Bewegung mündet, in einem Endpunkt, einem Final und, wie beschrieben, für den einen oder anderen vor einem Vorhang, hinter dem es weitergeht.

4_Hybris (Vermessenheit)

Wo höre ich auf und wo fängt der Andere an? In einer Kultur des Übermaßes liegt die Orientierung nicht im Einzelnen, sondern außerhalb. In der Individualgesellschaft ist das Modell des Omnipotenten universell und keine Frage des Speziellen und Angemessenen, welches eine adäquate Entsprechung in den Anlagen und Fähigkeiten erfordert. Der ideale Vertreter einer postmodern liberalen Gesellschaft ist jemand, dessen Oberfläche sich grundsätzlich ausdehnt. Diese Blähung erzeugt nicht nurmehr Ansatz-, sondern auch Angriffsfläche: ausgestattet mit einer frappanten Selbstsicherheit und dem glatten Gegenteil, einer latenten Grundunsicherheit – das eine, wie das andere folgt derselben Befriedungsstrategie in der sich der Gegensatz spielend auflöst. Beides strebt nach mehr Stimulanz und diese, unabhängig von den Inhalten, nach Veränderung. Die Beschleunigungswerte geben Auskunft über den Grad der zentrifugalen Drift, der Abweichung zum Selbst.

Mit der Ausdehnung des Individuums korrespondieren die gesellschaftlichen Metaverhältnisse, das Kollektiv fördert und fordert das Exzeptionelle, das Leben außerhalb des Angemessenen, selbst im Unbedeutenden herrscht eitel Sonnenschein, ist alles »toll« und schafft so die Spiegelverhältnisse, die es braucht im superlativischen Zirkus der Eitelkeiten, in dem immer alles richtig und gut erscheint und ein bedingungsloses wie ausschließliches Like herrscht. So geht die Hybris Hand in Hand mit der Heuchelei. Im Unangemessenen gedeiht die Vermessenheit.

5_Invidia (Neid)

»Das Gras ist grüner auf der anderen Seite des Zaunes.« Volksmund

Grundlos schielt man nicht nach drüben und gibt das Sichergeglaubte so einfach auf. Es braucht ein Motiv, häufig ist es schlicht das Andere das lockt oder die andere, die vermeintlich Glücklicheren. Wer also hinausgeht, aus der eigenen Hütte, vollzieht einen Wechsel, exponiert sich, geht auf Expedition. Das birgt Gefahren, schnell verliert man den Faden, denn alles ehedem Bedeutsame ist in der Rückschau nur noch schnöder Tand. Allerdings versprechen die neuen Anker nicht nur eitel Sonnenschein, im nun geweiteten Blick kann das Vorgefundene, als Affront gelesen werden, dann, wenn das Andere für das Bessere gehalten, dem gegenüber das Selbst als ein Ungenügsames erfahren wird. Es lebt sich allerdings gut in dieser Disposition, angesichts des Wenigen was man hat im eigenen Haus. Die Gefühle sind stark und, einmal so eingerichtet, verlässlich. Allerdings, wer sich hier niederlässt, lebt an einem Unort, einerseits sehr konkret, wird andererseits die Pracht mit Unerreichbarkeit bezahlt, die Objekte der Begierde, reichen nie aus und werden stets durch neue, vermeintlich bessere ersetzt. In diesem Fegefeuer des Außersichseins wird mit galliger Unzufriedenheit geheizt.

Wer außer sich ist, kann nicht ganz bei sich sein. Aber, wo sind wir, wenn wir bei uns sind? Wahrscheinlich trifft es paradoxerweise die Bezeichnung »nirgendwo« am ehesten. Dann, wenn wir von uns und unseren Habseligkeiten absehen können und wir uns in der Selbstvergessenheit verloren haben, kehrt Ruhe ein. Erst, wenn wir das andere nicht mehr ersehnen, können wir es mit Wohlwollen betrachten.

6_Luxuria (Wollust)

Warum sollte man nicht fressen bis zum Kotzen? Selbst im Überreiz, im Kollaps des Systems durch Maßlosigkeit, liegt Lustpotential, hier kommt man in die Ecken des Möglichen.

Wenn Kopf und Körper Schlitten fahren und uns mitnehmen auf irrsinnige Fahrt, kann man was erleben! Eine Auszeit von den Zumutungen der Triebkontrolle, die einen dann noch zum Affen macht, wenn schon keiner mehr guckt. Der Ordnung halber, heißt es dann, wenn die Routine frei läuft und sich eigentlich ein Freiraum böte. Sich gehen lassen über den Horizont hinaus, wo die Alarmglocken nicht mehr zu hören sind und die Spannung aus den Muskeln fährt, eröffnet sich der Garten in dem die schönsten Früchte reifen.

7_Superbia (Hochmut)

»Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.« Friedrich Schiller

Jede Form der Ordnung fordert Beschränkung, vielmehr, bedarf der Begrenzung als Voraussetzung der (Selbst)Organisation. Anders wäre eine Innen- und Außenbeziehung nicht darstellbar, die erst eine Positionalität ermöglicht, als Voraussetzung einer Standortbestimmung. In Bezug auf dieses Feld lassen sich Distanzen feststellen in Bezug auf eine Nähe bzw. Ferne zum Selbst und zum Anderen. Verständnis und Unverständnis, Valenzen dessen, was als angenehm oder unangenehm empfunden wird und dem, was Begierde erregt oder Ablehnung erfährt. Das Feld selbst ist Struktur, diese beschreibt Regionen unterschiedlicher Aspekte der Selbstorganisation. Wer die Selbstbeschränkung eintauscht, gegen eine Selbstbezüglichkeit die das eigene Terrain verlässt, um sich statt gegen das Innen über ein Außen zu spiegeln, steht vor einer Biforkation, die zwei Möglichkeiten bietet, in Bezug auf den Rückbezug auf das Selbst. Entweder, dieses wird für gering oder Minderwertigkeit gehalten oder, im Gegenteil, es schwingt sich kühn auf und hält sich für überlegen. Das eine führt über die Geringschätzung in die Unsicherheit, das andere über die Überheblichkeit in die Verachtung. Ein dritter möglicher Weg schließt das Gegenüber, den Anderen aus, es ist der, dessen Umweg zu sich selbst über die Einsiedelei geht, dieser Weg ist beschwerlich, mit den Tücken der Selbstbespiegelung. Nicht ausgemacht, ob dieser Weg sich letztlich als Holzweg herausstellt.

8_Accomodatio (Gefälligkeit)

Die Dinge geschehen lassen, sich anpassen, ist nicht per se eine schlechte Sache. Die Option sich zu enthalten, statt sich zu involvieren, sich für oder gegen etwas zu entscheiden, wird zwar im Wahlausgang als das noch größerer Übel als die, je nach Standpunkt, »falsche« Entscheidung angesehen, dann besonders, wenn die Verhältnisse besonders knapp für die eine oder andere Seite ausgehen. Doch häufig ist die Enthaltung die einzig probate, weil vernünftige Wahl, wenn die Verhältnisse so sind, dass die Abweichung vom Opportunen, bereits als Verfehlung gilt. Nur unter den rigidesten Umständen, in der sich Macht dazu versteigt, allmächtig erscheinen zu wollen und selbst die Enthaltung keine ratsame mehr Option ist, leistet man sich besser, ob aus Angst, Scham oder schlicht aus Klugheit, eine Wahl zum Schein, denn hier gilt, wer nicht dafür ist, ist dagegen.

9_Ira (Zorn)

Die Zeit ist von einer allgemeinen Entspannungswut geprägt, denn alles regt auf. Ein jeder muss runterkommen. Wovon? Das ist die Frage, die sich dabei merkwürdigerweise keiner stellt und so bleibt die Ursache allgemeiner Aufgeregtheit im Dunkel. Nun, Anlässe sich zu Echauffieren gibt es genug und die gab es auch immer. Aber, und das ist die Vermutung, liegt unserer Zeit ein bestimmtes Spannungsmoment an, welches, unabhängig von konkreten Motiven auf die sich die Aufregung bezieht, von einer grundsätzlichen zeittypischen Erregungscharakteristik oder -Symptomatik geprägt ist. Die Vermutung ist die, dass es sich um eine Grundstimmung handelt, eine Gereiztheit, die von einem Gefühl eines Zuviels an Spannung herrührt, welches sich an den einzelnen konkreten Themen der Zeit entzündend in eine latente Überreizung mündet. Anders formuliert, in einer Kultur des Excitements, das vor allem auf Spannung baut, schlägt das gerade noch als spannend Erlebte in sein Gegenteil um und, wie man sich an seiner Lieblingsspeise überfressen kann, fühlt man sich vom eben noch Gutgeglaubten überfordert.

Es treten dann entsprechende Entspannungstechniken auf den Plan, die Tranquilizer einer Übersättigungsgesellschaft, die derzeit unter dem Label von Reformerpilatis und Softyoga ganz unverbindlich Release versprechen. Da diese Techniken einer Verspannungskultur ebenfalls dem Excitementparadigma folgen, also sich und uns auf nichts festlegen, Simulakren eines Eigentlichkeitsfetisch / einer Eigentlichkeitsfixierung – tu es so lange es sich gut anfühlt! – siedelt der Effekt vor allem im »sharing the same experience«, nicht etwa im Miteinander, sondern in der Selbstvergewisserung im scheelen Blick auf die anderen, der sich deren bloßen Anwesenheit versichernd welche sich, vice versa, aus dem gleichen Grund auf ihren Yogamatten ausrollen.

Wenn die Kulturtechniken der Entspannung nicht mehr helfen, formuliert sich Wut die vom Psychischen ins Physische strebt. Im Zorn fordert der Körper sein Recht und will zuschlagen – eine Möglichkeitsform die in einer Sanftheitskultur unbedingter Freundlichkeit nicht vorkommt, vorkommen darf. Alle Formen der subtil sanften Gewalt, die sich nicht entlädt, wie ein Gewitter, sondern ihr Gift schleichend verabreicht, ist gerade noch akzeptabel, kommt allerdings, halb autoaggressiv, halb im trotzigen Gebaren, in persistenter Übellaunigkeit daher.

10_Extollentia (Geltungssucht)

Will man das Signum unserer Zeit auf den Begriff bringen, so ist es das »mehr«. Akkumulation, Aneignung und Anhäufung ist bereits an sich Antrieb genug. Qualitativ gesehen, ein Leerlauf, Hypertrophie als sinnfreie Dauererregung. Halb noch einem Betätigungsethos als gottgewolltem Lebenszweck anhaftend, dem allerdings Zweck und damit Aufgabe abhandengekommen ist, halb innerer Antrieb – liegenbleiben ist nicht unsere Natur. Und so es uns aus den Federn treibt, ist noch vor der Sinnfrage, jedwede Stimulanz willkommen. Etwas das zumindest Aufmerksamkeit erregt und einen die Frage nach dem Warum oder Wozu, zumindest für den Moment vergessen lässt. In diesem Zusammenhang spielt die Ausdehnung, die Erweiterung des Stimulationsfeldes, insofern eine Rolle, als sie per se ein Neues bietet. Dieses kommt dem unschuldigen Wunsch nach Excitement entgegen, als es nicht in einem Vorhaben, einem Plan und schon gar nicht in Routinen, den Bedingungen des Immergleichen, fußt und, infolgedessen, ein Anspruch auf Erfüllung als konkretes Aprioriversprechen, verlangt, sondern schlicht auf angenehme Dauerüberraschung aus ist. Ein Steigerungsmotiv oder konkreter, die qualitative Erweiterung der Erlebniszone, verspricht der kompetitive Vergleich der das individuelle Erlebnisverhalten einerseits am Stimulationsgegenstand und -Thema orientiert bzw. schult und andererseits, über die so gewonnene fragwürdige Kenner- bzw. Könnerschaft in einer Absetzbewegung gegenüber dem Umfeld einen Vorteil generiert. Auch die Selbsterhöhung ist im Wesentlichen symbolisch ästhetischer Natur, man denke an die Frühstückbaristas oder Feierabendsomeliers, die sich im Feld der Gleichgestimmten neben dem Zugewinn an Erlebnispotential durch Zuwachs von Wissen, vor allem einen Exklusivitätsvorsprung gegenüber den anderen verschaffen. In den seichten Gefilden des Trivialen ist nichts überlebensnotwendig, aber es beschäftigt.

Die Kultur selbst inaugurierter moderner Meinungsführer und ihrer willfährigen Gefolgschaft lässt allerdings genügend Spielraum für Veränderung, sodass die Fallhöhe der Exponenten recht bescheiden ausfällt, wenn die Meute weiterzieht – im Übrigen, wird jede Überheblichkeit, so wie sie goutiert und ihr geschmeichelt wird, gleichermaßen mit Häme quittiert.

11_Superioritas (Überlegenheit)

Es ist nur verständlich, wer angesichts der Leere im eigenen Haus unruhig wird oder gar in Panik gerät – aber so sind nun mal die Verhältnisse, vielmehr, als Folge einer Klärung, die Bedingungen der Moderne. Und alles was eher hilflos, als Erklärungsmodelle in den Begriffen der Post-, Nach- und X-Moderne nachgezimmert wird, ändert nichts daran, wir sind jedoch frei, na ja, vielmehr auf uns allein gestellt. Die Vermutung und letztlich Hoffnung, dass hinter den Schleiern um so deutlicher eine Wahrheit erschiene, evidenzbasiert, allgemeingültig, verbindlich und verbindend, eine Seifenblase. Zu sehr waren und sind die Erwartungen inspiriert von einer Besserung im Alten. Das Grundmuster der klassischen Realitätskonzepte folgt der Unterstellung eines Planes einer als gegeben behaupteten Sinnhaftigkeit. Sie ist nicht substantiell, das Nirvana ein Versprechen, hinter den Bergen.

Nun, die Berge sind geschliffen von wo verlässlich die Ansagen kamen und der jetzt unverstellte Blick zeigt: nichts. Hinter diesem letzten Horizont ist Schluss. Angekommen auf dem Boden der Tatsachen und am Ende der Geschichte(n). Davon abgesehen, nur Mut, denn es lebt sich gut ohne große Bestimmung, die modernen liberalen Konsumdemokratien sind, überwiegend friedfertig, nicht bloß wirtschaftlich erfolgreich. In ihr haben es sich die Teilhabenden / Privilegierten, jene mit überwiegend urbanem Hintergrund, im Privaten gemütlich gemacht und hübsch eingerichtet in aller Offenheit für das was da noch kommen mag. Das Fähnlein schön im Wind der Attraktionen lässt es sich gut auskommen in einer Kultur des Flow. Diese Kultur des Uneigentlichen verlangt weder die große Erzählung noch die inspirierten Erzähler. Es sind eher Shortstorys die verfangen, es zählt der Moment, mal eben auf den Punkt kommen, der Zusammenhang liegt im Perpetuum eines easy access. Allerdings hat dies einen Preis, und den bezahlen bereits die Verlierer, nicht wenige denen es schwindelt im Vagen und Woken, die nicht so entspannt bei sich sein können, weil sie noch real verhaftet sind, in der alten Welt der Tatsachen, jene die den Boden wischen unter den Yogamatten. Nun, es sind die Prekären, denen der Sinn fehlt für die Zumutungen des Angenehmen. Zu viel bleiben auf der Strecke noch und so scharen sich die Unsicheren und die Abgehängten um die, die den Retrotrend propagieren, und zwar im großen Ganzen. Und wie unschwer zu erkennen, verfangen die alten Reflexe noch, es werden absurde Diadochenkämpfe gefochten, um das längst Erledigte. Mit erstaunlichem Erfolg allerdings, so absurd es erscheint, und trotz der immensen Opfer und der offensichtlichen Gefahr, alles mitzureißen im fatalen Furor, zu verlockend ist die Sehnsucht danach das Leben festzuhalten mit einer Idee von Sinn, mag diese auch noch so fadenscheinig sein, dass den Lichtgestalten jedes noch so dünne Geschichtchen abgekauft wird, solange einer nur behauptet, es sei wahr.

12_Opportunitas (Vorteil)

Go with the Flow – In einer Kultur der Chancen bietet alles, das hinlänglich attraktiv erscheint, eine Gelegenheit zuzugreifen. In jeder Hinsicht stellt sich die Frage nach Brauchbarkeit, wenn, dann, erst später. Im Ergebnis zeigen sich Ansammlungen, mit der Zeit Deponien, an guten Chancen, allesamt ungenutzte Möglichkeiten, denn es zählt allein die Verfügbarkeit, die Option und, wenn der Zugriff vollzogen, geht die Beute, wie kann es anders sein, leise unter in den nutzlosen Agglomerationen.

Gerade das Unbestimmte gibt der Affirmation den Spielraum des positiv Vagen. In den Archiven des Möglichen herrscht eine Atmosphäre uneingeschränkter Positivität, alles bleibt »spannend« so lange es unbestimmt und damit unverstanden bleibt und sich appellativ, als Herausforderung und süßer Verheißung formuliert. Und da es den Meisten an einem Motiv, ergo, einer Strategie mangelt, hält sich Neid in Grenzen. Hin und wieder, entwickeln sich Kulminationen, dann, wenn der Schwarm den Einzelnen grundlos in eine Richtung zieht, es zu Ballungen kommt und sich Begehrlichkeiten entwickeln ohne Grund. Im Mitnahmeeffekt zeigt sich hier die reine Form der guten Gelegenheit. Diese steht insofern für einen Opportunismus modernen Zuschnitts, als es den Gegenstand, als das konkret Begehrenswerte, herauskürzt und den Begehrenden in einer hoffnungsfroh gestimmten Latenz einer Dauererregung hält, die des bestimmenden Gegenstand nicht mehr bedarf. Das Kennzeichen des Opportunismus unserer Tage, angeregt läuft er ins Leere, vielmehr, er gleitet dahin – das Wohin dabei, ist dem Fortschritt abhandengekommen.

Embleme

Signs for no Reason

Unterschiedslos ist der Tod, der große Gleichmacher, das Leben hält sich an die Differenz und diese an die Zeichen.

Die Dinge sind im Allgemeinen nicht einfach nur da, sondern kommen woher und haben so gesehen eine Identität. Wenn man Identität auch als Herkunftszeugnis liest, dann sind Dinge, diese Mitgift eines Woher, deren Vertreter oder Botschafter und, da diese heutzutage im Wesentlichen Güter sind, Warenbotschafter. Zur Bezeichnung ist ein Zeichen getreten. Mit dem Zeichen ein Verweis auf eine Herkunft, und, neben anderen Versprechen, wie das auf Verlässlichkeit auch eine Zertifizierung von Echtheit die mit dem Herkunftsverweis einhergeht. Das Woher der Dinge allerdings ist in unerreichbare Ferne gerückt, hinter den Horizont des konkret Erfahrbaren. Gemeint ist, dass Herkunft zum einen im Geschichtlichen spielt, einem der konkreten Erfahrung per se unzugänglichen Raum. Zum anderen, sofern in einem kulturellen Sinne überhaupt noch eine Verortung der Zeichen möglich ist, die typischen Signaturen selbst vor Ort nur noch Applikationen von Tradierungen mit folkloristischen Restwert bar jeder Verbindlichkeit darstellen, die hinter der Attraktivität der Populärkultur zurückstehend, nur überleben, wenn sie sich dieser in Form, Inhalt und Anspruch anpasst. Aus diesem Grund sind die Initiativen zur Behauptung und Revitalisierung kultureller Eigenheiten tragisch, weil vergeblich. Im Malstrom des Mainstream, werden nicht nur Eigenheiten absorbiert und geschliffen, die damit einhergehende Rezeptionskultur tut ihr übriges, denn sie kennt keine Verbindlichkeiten, bloß Verfügbarkeiten. So überlebt der Tuareg, einst stolze Bewohner des Fezzan in Libyen, in der Typenbezeichnung eines Autos.

Man könnte bedauern, dass dabei die Glaubwürdigkeit, das Verlässliche, auf der Strecke bleibt, aber dem ist nicht so, beides wurde bloß etwas modifiziert, zurechtgerückt und angepasst an einen Umstand der nicht nur dem Gegenstand, sondern auch uns, die wir die Dinge lieben, angemessener ist, weil es die Beziehung, zwischen Subjekt und Objekt liberalisiert, in den Fokus rückt, und damit beide entlastet. Den Gegenstand davon, etwas erfüllen zu müssen, was er nicht erfüllen kann und uns, allzu fest in einem Anspruch an die Dinge und mithin an den Dingen selbst zu haften. Denn Teil der Konstitution der Dinge ist, neben ihrem Vorhandensein, ihre Einbettung in das Leben. In dieser Hinsicht sind Gegenstände auch immer welche der Verhandlung. Sie werden ausgesucht, evaluiert, gemocht und abgelehnt und irgendwann irgendwo abgelegt. In der Verhandlung der Betrachtung und Bewertung wird der Gegenstand isoliert. Das dient der Übersichtlichkeit, denn in der Berücksichtigung der kontextuellen Einbettung würde die Erfassung des Gegenstandes schnell indifferent. Die isolierte Betrachtung legt die Perspektive auf die Gegenstandaspekte fest, wobei dieser Fokus auch eine Einschränkung bedeutet, nämlich sämtliche Qualitäten, die dem Gegenstand zugeschrieben werden können auch einzig von ihm abzuleiten. Wenn zum Beispiel von Herkunft die Rede ist, dann kann diese nicht unabhängig von einer Rezeptionskultur gelesen werden. Der Anspruch an Herkunft leitet sich nicht von einer damit verknüpften idealisierten verbindlichen Vorstellung ab, sondern davon, was in jeweiligem Kontext damit (allgemein) gemeint ist. Die Krise der Identität, die sich unter anderem in einem Gefühl des Verlustes der Signifikanz ausdrückt, könnte man darauf zurückführen, dass Anspruch und Wirklichkeit insofern nicht mehr zu einander finden, als, wie beschrieben, Herkunft längst keine relevante Größe ethnischen oder, genauer, lokalen Zuschnitts mehr ist, sondern in einer Kultur der Dinge gründet die längst in einer globalen Entgrenzung aufgegangen ist, die das Lokale als Teil der Markenidentität höchstens als klassische Adressierung der Herkunft mit mythischem Restwert adressiert und vermarktet. Dieser Verweis auf ein Woher welches im Konkreten fußt ist bereits Teil einer Täuschung neuen Stils und naheliegender Grund für die nachlassende Prägnanz des überkommenen Herkunftskonzepts, das den Grund für die Vermutung des Verlusts bietet, denn das Zeichen und so das Bezeichnete hat den Anspruch auf Verbindlichkeit, im Sinne einer Tradierung, eines Versprechens auf Verlass, der einer Verortung bedarf, mit, zumindest einer gewissen Haltbarkeit, längst substituiert. Die Erosion der klassischen Herkunftsbeziehung von Gegenstand und Ort spielt der Behauptung einer Gegenwärtigkeit in die Hände, die mit den Verlockungen des Innovativen auftritt und damit alles Dagewesene, so auch den als konservativ zu lesenden Anspruch auf Herkunft und den damit verknüpften Vorstellungen von »Echtheit« und »Authentizität«, desavouiert. Den Beteuerungen des Gutgemeinten zum Trotz, das die Verbindlichen dennoch einfordert aber, verlässlich, wenn es konkret wird, dann doch dem Drängen des gerade Neuen willfährig nachzugeben.

Zu groß der Reiz der süßen Verheißung, die sich (noch) nicht stellen muss. Sie wiegt schwerer als das bereits Vorhandene, Probate, welches im Übrigen die Defloration durch Konkretisierung bereits hinter sich hat durch den Wechsel vom Idealen ins Profane. Bemerkenswert, so leicht und entschlossen fällt die Entscheidung, obwohl wir alle den enttäuschenden Effekt der Realisierung der Träume kennen, die Ernüchterung die auf den Fuß folgt – la petite mort. Dies hat allerdings eher weniger mit der Verbindlichkeitswerwartung an die Herkunft als mit der Bereitschaft zur spontanen Lustbefriedigung zu tun, die gemeinhin schneller zugreift als darüber kritisch nachgedacht werden kann.

Neben einer vermeintlichen Herkunft, die dann und wann doch adressiert wird, in süßlichen Plattitüden des Handwerklichen, Familiären, der Dauerverwechslung und Gleichstellung von Authentizität und Ort, von Geschichte und Geschichten, dem exotisch Edlen und Guten und ähnlichem Kitsch, der es, immerhin, im Augenblick auf den Punkt bzw. ins Bild bringen muss, ist es die Behauptung des Exklusiven, als einem weiteren trügerischen Index der Zeichen der Zeit. Wie das potenziell Auratische der Herkunft fußt die besondere Qualität des Exklusiven in einem zweifachen Irrtum. Zum einen in der Fehleinschätzung einer Adressierung, die vermeintlich vom Gegenstand ausgeht, als ob er um die Aufmerksamkeit buhlte. Auch, wenn von Verlockungen die Rede ist – der Gegenstand, wie bereits erwähnt, bleibt interesselos, ausnahmslos gleichgültig, das Begehren ist immer nur einseitiger Natur: Der Begehrende erliegt der Selbsttäuschung, gemeint zu sein. Der als exklusiv, und in Folge als intim, empfundenen Beziehung zwischen Begehrendem und Begehrtem entspringt dieser zweite Irrtum, die vermeintliche Einzigartigkeit des Objekts der Begierde, etwas das die Werbung um den Gegenstand gerne herausstellt und die Inflation des Einzigartigen, dabei das de facto massenhafte Vorhandensein, gar nicht groß kaschieren muss, denn es ist offensichtlich, dass die am meisten begehrten Gegenstände fast ausnahmslos einer Serie des Unzähligen entspringen.

In einer materialistischen Kultur, die das Sein ans Haben koppelt, hat Sehnsucht Suchtcharakter. Im Nochnichthaben steckt allerdings nicht nur süße Erwartung, sondern mischt sich in der Erfüllung auch etwas Bitterkeit, die in der Erfahrung der Enttäuschung gründet, die das reine Glück des Versprechens stört und sich verlässlich einstellt. Diese allerdings bleibt unverstanden, denn eigentlich ist nicht die Enttäuschung allein der Grund der Bitternis, vielmehr ist es das Wissen, zumindest eine Ahnung, um die fehlende Einsicht in die Möglichkeit etwas an der steten Wiederholung dieser Erfahrung zu ändern. Im Verlust durch Besitz stellt sich das Gegenteil des erhofften Gewinns ein – das Nichtbesitzbare, das sich an das Produkt als Versprechen haftet, verflüchtigt sich im Moment des Transfers, vielmehr, es bleibt, wo es ist, hinter den Bergen.

Mangels Handlungsalternativen erschöpft sich der Spielraum in der endlosen Variierung der Atraktoren dieses Circulus Vitiosus. Das ideale Objekt stellt sich dabei als eines dar, dass das Entwicklungsparadigma zu einem Mehr und Besseren hin am ehesten trifft. Es formuliert sich in der Superlative, möchte als Einzigartig gelten und bezieht sich im Komparativ auf das gerade noch aktuelle, das als das nun Obsolete aus dem Nest gedrängt werden soll.

Da der konkrete Gegenstand in diesem Muster als Garant des Verbindlichen nicht funktioniert, nicht funktionieren kann, springt die Marke ein. Der Gegenstand als ein Mittler und Garant von Verbindlichkeit hat ausgedient – denn der Gegenstand von heute ist bereits morgen nicht mehr da, zumindest aus dem Gesichtsfeld verschwunden – er existiert zunächst zwar weiter, wie wir wissen, hat bloß die Seiten gewechselt und führt jetzt zu den drängenden Problemen und drängt mithin, unerwünscht, obszön, immer wieder ans Licht, als eine Hypothek der Unvernunft, die nicht nur die Zukunft verschandelt.

Was der Gegenstand leistete, übernimmt nun die Marke, sie tritt an die Stelle des Konkreten als Garant des Verbindlichen, während der Gegenstand selbstverständlich bereits als ein bloß vorübergehender akzeptiert ist – stellt er in einer Kette von Dingen schon den Bezug her auf das Nächste, Folgende, während die Marke als ein Fixstern des Überzeitlichen, sowohl Solidität als auch Orientierung in sich vereinigend, den Herkunftsverweis transzendiert. Das Produkt, der Markenbotschafter, stellt nun temporär eine Verbindung her zu einem Mythos, der analog zum Fluss des Lebens das Skript liefert, das, anders als die Mythen der Vergangenheit, sich stetig fortschreibend uns mitteilt und mitnimmt, im besten Fall, fortreißt, noch bevor sich das Objekt als Gegenstand der Enttäuschung vollends entpuppen kann. In diesem Zusammenhang ist Geschichte, die tradierte Form des Nachweises der Herkunft und Beleg von Authentizität, lediglich Teil des Narratives der Markenerzählung. Frei flottierend, in den Erzählungen der Neuzeit (Jetztzeitalter), werden die alten Mythen kulturübergreifend längst in Dauerschleife gelegt. Die Frage des Nachweises einer Provenienz erübrigt sich, es zählt allein die Qualität der Fiktion und das Tempo, es geht um eine dauerpräsente Modulation, zu deren Funktionieren eine gewisse Geschwindigkeit zählt – diese ist entscheidend für das immersive Theater, den Effekt, der dafür sorgt, dass die Probanden hinreichend »drin« sind, im Geschehen, und ausreichend »draußen« um nicht hängenzubleiben – mithin treten, flankiert durch Markt und Quote, Geschichten zutage, die, vom Ballast einer lokalisierbaren Herkunft entledigt, den »reinen« phänotypischen Charakter freilegend die Ursprünglichkeit der Menschheitsdramen zeigen, die, wen wundert es, ein übersichtliches Repertoire an Grundstoffen bietet. Die zeitgemäße Ökonomie der Narration kann sich nota bene auf das Nötigste beschränken, da in einer Rezeptionskultur des Durchflusses nichts hängenbleibt, nichts hängenbleiben soll: »offen bleiben«, das Diktum der Zeit. So ergibt es Sinn, wenn Byung Shul Han das Glatte, sinngemäß, als Signatur der Zeit entwirft.

Die mangelnde Varianz im Skript wird durch Modulationen der Oberflächen, nicht kaschiert, bloß variiert – von Potemkinschen Dörfern könnte dann die Rede sein, wenn es sich bei den Formanpassungen um Täuschungsmanöver handelte, die über ein Eigentliches hinweggleiten. Das Eigentliche ist aber bereits an der Oberfläche angelangt, identisch mit ihr, ein Oberflächenphänomen welches sich am besten in Bewegung zeigt. Da es weder etwas zu enthüllen noch zu entdecken gibt, lässt der »Flow« kein Verharren zu und eilt von Sensation zu Sensation. Das Diesseits der Oberfläche hat etwas Operettenhaftes, es (re)präsentiert etwas Nettes, evoziert das Like (Byung Shul Han). Wenn der Positivismus etwas zustande gebracht hat, dann die Entzauberung der Welt jenseits dieser Oberfläche – ehedem Ort des Obskuren, nun eine Untiefe, hier waltet ein Mediendemiurg, ein stumpfer Deus ex Machina, bestenfalls ein Lieferheld.

Es ist schon bemerkenswert, dass der Fortschritt, wie manche ihn immer noch verstehen und der ohne szientistischen Furor nicht denkbar wäre, nicht dazu führt, einen entsprechenden Menschen zu formen, dessen besonderes Merkmal es wäre, aktiv zu sein, Homo Creator, im Gegenteil, er blieb und bleibt, was er ist, ein Angeregter, von einem diffus positiv gestimmten Bedürfnis nach Excitement und, er ist leicht zu haben, vulgo, leicht zu kriegen: ein willfähriger Spielball der Märkte.

In bemerkenswert deutlicher Weise gibt sich das Leitmotivische des konsumierenden Menschen zu erkennen, es beschreibt ihn als den lustvoll Teilhabenden an den Errungenschaften der Moderne und einem nie versiegenden Füllhorn des Begehrenswerten. Eine Charakterisierung, die merkwürdigerweise, wenn es denn zur Sprache kommt, mit ausschließlich negativen Implikationen einhergeht. Satt die Tatsache, dass es sich, über alle Kulturgrenzen hinweg und allen Lippenbekenntnissen zum Trotz, um die im hohen Maße erstrebenswerte Existenzform anzuerkennen. Denn anders kann der globale Erfolg der Warenkultur schwetrlich erklärt werden, auch, wenn in einigen Ecken der Welt der dominierende westliche Lebensstil heftig gescholten wird, sind es gerade jene Orte, an denen in geradezu frivoler Weise dem Konsum gefrönt wird und, wie kann es anders sein, mit den gleichen Mitteln und all den schönen Dingen, die alle begehren. Zur unschuldigen Affirmation des passiv Erregten paßt Oscars Wildes Figur des Dorian Gray der bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert prototypisch den modernen Typus des Selbstverliebten, wie Selbstvergessenen charakterisiert. Juveniler Habitus und alterslos im Selbstverständnis, die Charakteristik, liegt das Interesse auf den immer neuen und immer attraktiven Erscheinungen die, in Dauerschleife gelegt, die Aufmerksamkeit aufs Angenehmste erregend, das Leben stimuliert wie simuliert, welches einem Karussell gleich, behände auf der Stelle dreht – es möge sich immer weiterdrehen, so Wunsch und Anspruch.

Der Mensch dabei hält sich für alterslos. Und, so ganz der Alte, dienen die Effekte des Fortschritts in Summe dazu, die Affekte zu stimulieren die zwar nach wie vor in einer vormodernen fantastischen Welt gründen – viel Gefühl, Kulisse und Budenzauber – aber nichts »Eigentliches«, nichts Universelles, nichts zu bieten haben, dass in einem Vorwärtsstreben an Größe gewänne. Man könnte es zur Kenntnis nehmen und akzeptieren, dass das Konzept des Menschen als Mängelwesen vermessen und unangebracht ist, von wegen du musst dein Leben ändern und dich an athletischen Tugenden messen (Peter Sloterdjik). Etwas mehr Realitätssinn täte not, nicht als ein Plädoyer für einen Pragmatismus der den Realmenschen als Homo consumens skizziert und seine Sehnsucht nach Behaglichkeit für eine Conditio sinne qua non, an der jede Hoffnung an der Überwindung des Phlegmas scheitern muss.

Aber allein der Perspektive halber, die, nicht verwunderlich eigentlich, Handlungs- und Erlebnisalternativen bereithält. Dann nämlich, wenn das Menschliche, allzu menschliche vielleicht, dahingehend angeregt aus der Position der Antizipation in die der Handlung zu wechseln versteht, um die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Während die Erfahrungen des Akkulturationsprozesses über Menschengedenken hinweg ausschließlich mit denen der Plackerei verknüpft waren und es nichts einzuwenden gibt, gegen den Komfort an sich, mangelt es doch an der Erfahrung der Potenziale der Selbstermächtigung. Gerade weil wir es uns im Moment leisten können, nicht aus einem Mangel heraus, tätig zu werden und die Dinge in die Hand zu nehmen.

Einmal davon abgesehen, dass das Zustandekommen, die Synthetisierung, über kaum nachvollziehbare komplexe Wege geschieht, u.a. ein Beleg dafür sein könnte, dass das, was im politischen Raum nicht möglich ist, nämlich in mondialen und damit angemessenen Zusammenhängen zu denken und zu handeln, in den obskuren Sphären des Ökonomischen mühelos funktioniert. Gerade bei den besonders angesagten Things of Interest. Das attraktive Produkt ist längst und geradezu selbstverständlich ein globales und seine Herstellung eine Meisterleistung unserer Zeit, Beleg transglobaler Logistik, gleichermaßen eine Kulturleistung, wie bereits gesagt, ein Phänomen jenseits der Oberfläche und Wahrnehmungsschwelle – das Ding der Unmöglichkeit ein mögliches. Dem Neuen, von der Idee zum Launch und, nicht zu vergessen, der Bereitstellung und ausreichenden Verfügbarkeit des verheißungsvollen Objekts an jedem Ort, liegt ein gut geschmiertes weltumspannendes Netzwerk zugrunde das liefert, wie versprochen, just in time. Es wäre also möglich, grundsätzlich, wenn man es ernst meinte, mit einer Zukunft die das Gesamtbild im Blick hätte, so wie die Timelines der Businesspläne, die Dinge zu richten, den Transfer zu vollziehen.

Dem Lauf der Dinge entsprechen die menschlichen Bedingungen, die der Einfachheit halber, über ihre Limitierungen zu beschreiben sind. Der Einfachheit halber deshalb, weil diese eher den Tatsachen entspricht, als uns im Allgemeinen lieb ist – nicht ohne Grund wird des Lebens Mühsal gerne vergessen, während die spärlichen Höhenpunkte des Lebens gut erinnert, die in der Nachschau, je weiter sie zurückliegen, um so strahlender erscheinen.

Davon abgesehen zählt, neben einer begrenzten Lebensspanne, ein entsprechend übersichtlicher Horizont: Wir sind nicht in der Lage alles zu sehen, auch, wenn wir es könnten, sind wir darauf angewiesen uns einzuschränken, zu konsolidieren, in Bezug auf einen Moment, auf eine Umgebung, eine Anzahl von Menschen, deren Nähe wir und die uns ertragen. Vor allen Dingen, sind wir, von Ausnahmen abgesehen, kaum frei uns zu entscheiden, selbst wenn wir könnten, handeln wir gemäß Konstitution und Konditionierung. Darüber hinaus können wir nur eine begrenzte Anzahl an Gegenständen konkret bewältigen, dies meint zum einen die Dinge, mit denen wir uns unmittelbar befassen und jene die zu den wesentlichen, den, in diesem Sinne, wichtigen persönlichen Dingen gezählt werden können. Im Unterschied zum Gesamtbesitz, der eine Unzahl an Gegenständen zählen kann, der aber als Verfügungsmasse, je umfangreicher, desto weniger für den Gebrauch taugt und sich umso mehr im Diffusen und Idealen verliert – man könnte, wenn man wollte. Ein in diesem Sinne Vermögender, reich an Gütern und Mitteln, ist jemand, der sich faktisch dem Zustand des Besitzlosen annähert, je mehr er besitzt, desto weniger kann er über den Besitz verfügen – die potenzielle Möglichkeit macht vielleicht den Unterschied, ist aber, wie der Wunsch des Besitzlosen, zunächst nur ein Gefühl, fiktional, denn je mehr Optionen es gibt, desto mehr stehen nicht zur Verfügung. Tatsächlich kann ein Weniger mehr sein, wenn man berücksichtigt, dass sich der Grad der Freiheit am Aneignungs- und Verwaltungsaufwand messen lässt und es wahrscheinlich ist, dass man einen Kipppunkt beschreiben kann, der dann gegeben ist, wenn sich der Eigner zum Verwalter wandelt, der Aufwand der Organisation und Verwaltung den Genuss desavouiert und die Verzauberung gänzlich dem Faktischen weicht.

Erosion der Zeichen oder, statt Zeichen der Zeit, Zeichen zur Zeit

Wir sehen also, dass die Seite der Wahrnehmung der Dinge wesentlich bestimmt, wie sie uns erscheinen. Neben der Bild- und Zeichenproduktion, die, nebenbei bemerkt, nicht nur mit einer beeindruckenden Stilvielfalt und einem immanenten Bedeutungswandel aufwartet, die auf einer ebensolchen rasanten Evolution der Stilmittel fußt, ist es vor allem aber die Charakteristik der Adhäsion, der Bindungsqualität zwischen Subjekt, Objekt und den Inhalten, die verhandelt werden. Bemerkenswert ist dabei die Charakteristik dieser Bindung, Signifikant und Signifikat gehen nur noch lockere, instabile Beziehungen ein und, weil es sich auf alle Zeichensysteme projizieren lässt, könnte man auf eine Erosion der Zeichen schließen, eher aber ist es eine Erosion der Stabilität des Verhältnisses von Zeichen und Inhalt. Mehr noch, von einer damit einhergehenden Relativität der Beziehung, die darin gründet, dass, je mehr sich das Zeichen mit Bedeutung auflädt, desto arbiträrer ist die Bedeutungsverknüpfung, die darauf baut, den Deutungsraum um situative Kontexte zu erweitern. Neben der Umgebungsqualität kommt es auf den Moment bzw. das Momentum an, den Funken, den die Zeichen- oder Zuschreibungssymbiose erzeugt. Dieser Ereignischarakter trägt um so mehr das Signum des Situativen, und damit des Gegenwärtigen, als dieser einerseits davon abhängt wie es um die Teilhabe bestellt ist, andererseits von einem Verständnis von Zeit und Dauer, welches an bestimmte Formen der Manifestation von Ereignissen geknüpft ist. Das Diktum unserer Zeit: die Gegenwart als Kulminationsereignis einer absoluten Anwesenheit (»Echtzeitalter« Roman von Tonio Schachinger) und uneingeschränkten, weil überwältigenden Aufmerksamkeit. Konsequenz und Kick gleichermaßen, Spontanerlebnis, das auf den reinen Affekt zielt, der ohne Reminiszenzen noch Projektionen auskommt, ein vorbewußtes, naiv, infantiles Erlebnis versprechend, welches auf eine infantil freudige Erregung trifft, die im Aussersich bei sich ist bzw. zu sich findet.

Das Momentum der Zeichen

Erodiert statt der Zeichen, unser Verständnis von Geschichte als Pausibilitätsressource? Wenn sich die Zeichen nur für den Moment konstituieren, wird es schwer ihre Spur aus der Vergangenheit in der Gegenwart lesen können, zu groß der Interpretationsraum und unverbindlich der Bezug. Tod der Geschichte - ein Postulat, auch, wenn es zu kurz greift – alles folgt einem Impuls einer Herkunft, Kultur ist undenkbar ohne Akkumulation und Transformation und dies fußt in einem Substrat eines Woher. Nur das Verbindlichkeitsedikt der Fortschreibung des (Alt)Hergebrachten als Garant des, »immer schon so« und funktional Verlässlichen verfängt nicht mehr, der Anspruch, die »Lesart«, einer stringenten Fortschreibung, mangels Funktion, schlicht unbrauchbar. Ein Erbe kann nur in einem Verbindlichkeitsuniversum existieren, welches garantiert, dass sich Vorzeichen nicht ändern, der Vektor die Richtung beibehält – Herkunft ist Übereinkunft – andernfalls stellt die Geschichte nur den Teig, aus dem völlig unverbindlich die unterschiedlichsten Brötchen gebacken werden können. In unserer kulturellen Verfassung entwickeln die Zeichen ihren Sinn und entfalten ihre ganze Wirkung in ihrer Gegenwärtigkeit. Sie ist das Maß der Dinge und so kommen sie, wie sie gehen und lassen uns, positiv gesehen, unbelastet, offen und frei für ein Nächstes, darauf Folgendes, aus welcher Richtung es auch kommen mag.