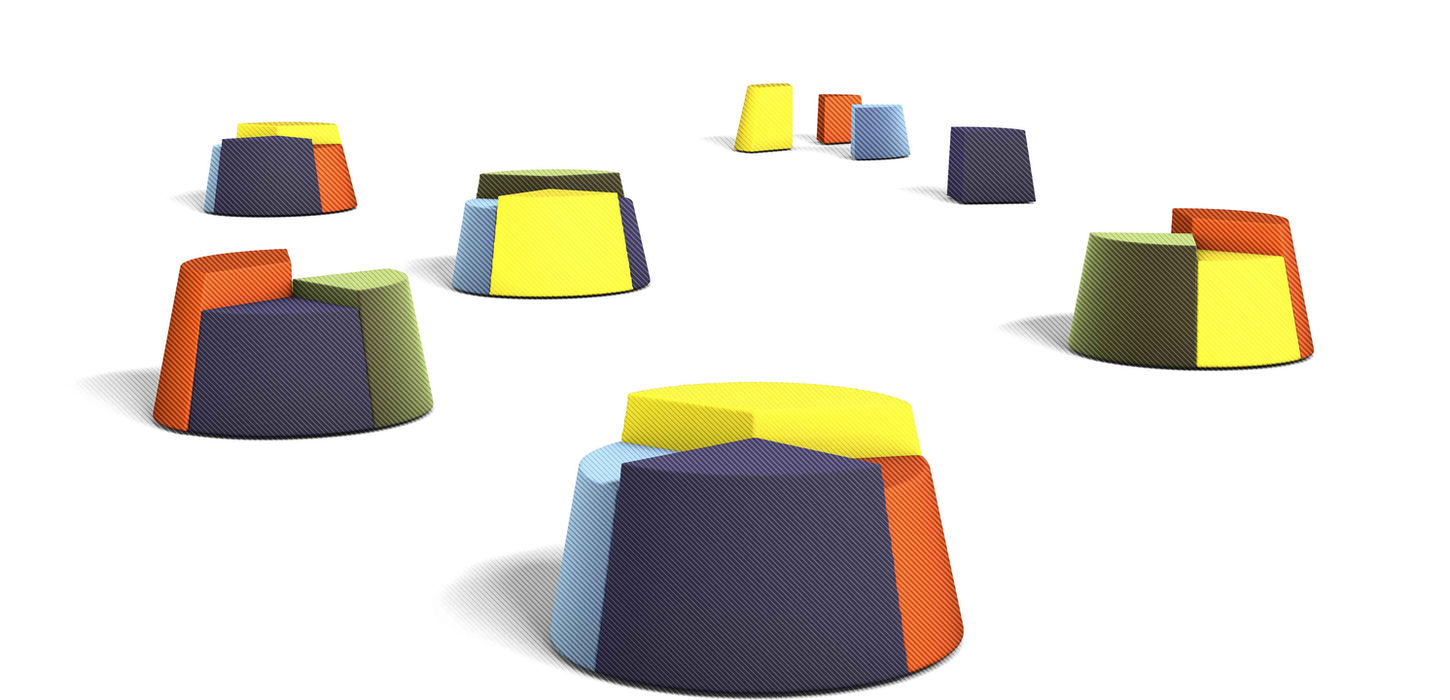

Sitzkonfekt

Scheinding

But everything that I hold dear is close enough to touch.

Aus »Home is where my heart is« von Elvis Presley

Es gibt eine ausgesprochen populäre Dinggattung, die wesentlich dazu dient, das Heim heimeliger wirken zu lassen. Ihr Thema ist den Erfordernissen der Lebensbewältigung eines durchrationalisierten Alltags etwas Spielraum für die Seele und jenen Dinge einzuräumen, an die man vor allem sein Herz hängen kann. Mit ihnen legt sich eine wärmende Decke der Wohlgefälligkeit über all die kalten Sachen des Seins. Grob lassen sich diese Dinge einordnen in Objekte der reinen Erbauung und jene deren Attraktivität mit funktionalem Restanteil gewürzt sind. Erstere, deren Unbeflecktheit sich, anders als bei den künstlerischen Antipoden, von einer grundsätzlichen Anspruchslosigkeit ableitet, die keinen Hintersinn kennt und sich von einer noch akzeptablen, bis in die entgrenzte Positivität grotesker Nettigkeiten versteigt – dem einen ein spontanes Entzücken, dem anderen Würgereiz. Letztere treten ebenso mit einem unverblümten Verhübschungsversprechen an, diese allerdings erheischen über einen weiteren perfiden Attraktor Aufmerksamkeit, der mit einem Legitimationsanspruch auftritt, nämlich dem der Brauchbarkeit. Diese Dinge sind doppelt verführerisch und legen jene aufs Kreuz, die sich durchaus offen zeigen für die Attraktivität eines Objekts, die aber nicht sofort zuschnappen. Sie verfügen über einen zusätzlichen Köder, einen Vernunftsanker, der dann greift, wenn sonst noch nicht alle Hemmungen gefallen sind – man kann immerhin noch darauf sitzen, zum Beispiel.

Grundsätzlich sind alle Dinge nicht davor gefeit in dem beschriebenen Sinne wahrgenommen, begehrt und vereinnahmt zu werden. Die Gattung der Dekoobjekte aber folgt, mehr oder minder ungeschminkt, einem Skript das Notwendigkeit ausklammert und direkt an das Gefühl appelliert, in dem es Dinge zeigt, die einzeln, wie in Summe, dafür gedacht sind Idealbilder auszustatten, die so in ein Konkretes umgemünzt werden können, in denen aber das Leben nicht realiter stattfinden muss. Als Vorbilder dienen die Inszenierungen der Werbewelten, in der nicht nur für Einrichtungsgegenstände geworben wird, deren grundsätzlicher Tenor prototypisch die Skizze einer Umwelt für ein gelingendes Leben beschwört, in der alles eingebettet ist: das ideale Heim als Blaupause der idealen Partnerschaft, und entsprechend, Familie, zumindest erscheint alles im Lichte einer stimmig liebevollen Atmosphäre.

Das schöne Heim lächelt, wir lächeln zurück – die Stimmigkeit des Arrangements als Garant einer Stimmung die ausschließlich im Emotionalen siedelt, da stört die Reflexion das Bild, da es sich dann womöglich als Trugbild zeigen könnte. Nicht, dass die Szenarien unecht wären – es steht der Stuhl am Tisch, die Vase im floralen Ornat, nur nimmt an diesem Tisch, mangels Bedarf, bloß Einsamkeit Platz. Dass innere Leere nicht durch äußere Fülle gestillt werden kann, ist eine Einsicht, die sich, so einfach sie zu verstehen ist, schwer vermitteln lässt. Offensichtlich ist die Verlockung der stummen Anklage einer Leerstelle lieber flugs das Maul mit Nettigkeiten zu stopfen, doch zu groß.

Man begegnet dem Horror Vacui durch Akkumulation der Dinge, im Mehr ist mehr, geht die Zumutung der Reflexion unter. Offensichtlich ist die Angst größer, durch Verzicht oder bloßes Innehalten, schlussendlich gar nichts mehr in Händen zu halten. »Wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen« (Albert Camus). In der übersatten Gesellschaft führt die liebgewonnene Gewohnheit – von einem Konzept lässt sich nicht reden – zuverlässig zu einem Zuviel, und das nicht nur in den begüterten Haushalten, selbst das Prekariat kämpft mit der Flut der Dinge, nicht gegen den Ausstattungszwang, denn dieser ist in seinem Wesen eine Geste der Kapitulation und das wiederum wäre ein gesamtgesellschaftliches Thema.

Der Gegenwartsmensch schafft an, das Beschäftigungsparadigma leitet sich davon ab, denn er betätigt sich ohne Unterschied, um es auf einen Begriff zu bringen, als Facility-Manager seiner selbst – er richtet sich ein, um sich auszurichten, an den Vorbildern und, in Folge, stellt er sicher, dass sich der Gestaltungsraum ausdehnt und erhalten bleibt. Keine leichte Aufgabe, anfangs vielleicht noch getragen von einem Elan des Aufbruchs und einer Ahnung von Glück, als Weg- und hinter den Anhäufungen ersehnte Zielmarke, die vielleicht zunächst ein Motiv darstellt, von dem man sicher glaubt, dass es sich zeige – Endglück, als Resultat und Lohn der Mühen. Denn mit der Zeit nehmen Letztere zu und beginnen zu überwiegen und so verschwindet mit den Motiven die Motivation, übrig bleiben atavistische Routinen der Verrichtung und schließlich schwindet das Glück. In dieser Toxizität zeigt sich der Leerlauf als tumber Reflex und tragischer Faktor einer Scheinstabilität die darauf baut, dass es vom Leiden, als Konstante und zwangsläufige Folge des falschen Schlusses, nur noch etwas mehr bedarf, als Bedingung oder gar Garant dafür, damit sich schlussendlich doch das Blatt zum Guten wende, wenden muss - und wenn nicht hienieden, dann aber bitteschön, im Himmelreich.

Sitzkonfekt

Scheinding

But everything that I hold dear is close enough to touch.

Aus »Home is where my heart is« von Elvis Presley

Es gibt eine ausgesprochen populäre Dinggattung, die wesentlich dazu dient, das Heim heimeliger wirken zu lassen. Ihr Thema ist den Erfordernissen der Lebensbewältigung eines durchrationalisierten Alltags etwas Spielraum für die Seele und jenen Dinge einzuräumen, an die man vor allem sein Herz hängen kann. Mit ihnen legt sich eine wärmende Decke der Wohlgefälligkeit über all die kalten Sachen des Seins. Grob lassen sich diese Dinge einordnen in Objekte der reinen Erbauung und jene deren Attraktivität mit funktionalem Restanteil gewürzt sind. Erstere, deren Unbeflecktheit sich, anders als bei den künstlerischen Antipoden, von einer grundsätzlichen Anspruchslosigkeit ableitet, die keinen Hintersinn kennt und sich von einer noch akzeptablen, bis in die entgrenzte Positivität grotesker Nettigkeiten versteigt – dem einen ein spontanes Entzücken, dem anderen Würgereiz. Letztere treten ebenso mit einem unverblümten Verhübschungsversprechen an, diese allerdings erheischen über einen weiteren perfiden Attraktor Aufmerksamkeit, der mit einem Legitimationsanspruch auftritt, nämlich dem der Brauchbarkeit. Diese Dinge sind doppelt verführerisch und legen jene aufs Kreuz, die sich durchaus offen zeigen für die Attraktivität eines Objekts, die aber nicht sofort zuschnappen. Sie verfügen über einen zusätzlichen Köder, einen Vernunftsanker, der dann greift, wenn sonst noch nicht alle Hemmungen gefallen sind – man kann immerhin noch darauf sitzen, zum Beispiel.

Grundsätzlich sind alle Dinge nicht davor gefeit in dem beschriebenen Sinne wahrgenommen, begehrt und vereinnahmt zu werden. Die Gattung der Dekoobjekte aber folgt, mehr oder minder ungeschminkt, einem Skript das Notwendigkeit ausklammert und direkt an das Gefühl appelliert, in dem es Dinge zeigt, die einzeln, wie in Summe, dafür gedacht sind Idealbilder auszustatten, die so in ein Konkretes umgemünzt werden können, in denen aber das Leben nicht realiter stattfinden muss. Als Vorbilder dienen die Inszenierungen der Werbewelten, in der nicht nur für Einrichtungsgegenstände geworben wird, deren grundsätzlicher Tenor prototypisch die Skizze einer Umwelt für ein gelingendes Leben beschwört, in der alles eingebettet ist: das ideale Heim als Blaupause der idealen Partnerschaft, und entsprechend, Familie, zumindest erscheint alles im Lichte einer stimmig liebevollen Atmosphäre.

Das schöne Heim lächelt, wir lächeln zurück – die Stimmigkeit des Arrangements als Garant einer Stimmung die ausschließlich im Emotionalen siedelt, da stört die Reflexion das Bild, da es sich dann womöglich als Trugbild zeigen könnte. Nicht, dass die Szenarien unecht wären – es steht der Stuhl am Tisch, die Vase im floralen Ornat, nur nimmt an diesem Tisch, mangels Bedarf, bloß Einsamkeit Platz. Dass innere Leere nicht durch äußere Fülle gestillt werden kann, ist eine Einsicht, die sich, so einfach sie zu verstehen ist, schwer vermitteln lässt. Offensichtlich ist die Verlockung der stummen Anklage einer Leerstelle lieber flugs das Maul mit Nettigkeiten zu stopfen, doch zu groß.

Man begegnet dem Horror Vacui durch Akkumulation der Dinge, im Mehr ist mehr, geht die Zumutung der Reflexion unter. Offensichtlich ist die Angst größer, durch Verzicht oder bloßes Innehalten, schlussendlich gar nichts mehr in Händen zu halten. »Wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen« (Albert Camus). In der übersatten Gesellschaft führt die liebgewonnene Gewohnheit – von einem Konzept lässt sich nicht reden – zuverlässig zu einem Zuviel, und das nicht nur in den begüterten Haushalten, selbst das Prekariat kämpft mit der Flut der Dinge, nicht gegen den Ausstattungszwang, denn dieser ist in seinem Wesen eine Geste der Kapitulation und das wiederum wäre ein gesamtgesellschaftliches Thema.

Der Gegenwartsmensch schafft an, das Beschäftigungsparadigma leitet sich davon ab, denn er betätigt sich ohne Unterschied, um es auf einen Begriff zu bringen, als Facility-Manager seiner selbst – er richtet sich ein, um sich auszurichten, an den Vorbildern und, in Folge, stellt er sicher, dass sich der Gestaltungsraum ausdehnt und erhalten bleibt. Keine leichte Aufgabe, anfangs vielleicht noch getragen von einem Elan des Aufbruchs und einer Ahnung von Glück, als Weg- und hinter den Anhäufungen ersehnte Zielmarke, die vielleicht zunächst ein Motiv darstellt, von dem man sicher glaubt, dass es sich zeige – Endglück, als Resultat und Lohn der Mühen. Denn mit der Zeit nehmen Letztere zu und beginnen zu überwiegen und so verschwindet mit den Motiven die Motivation, übrig bleiben atavistische Routinen der Verrichtung und schließlich schwindet das Glück. In dieser Toxizität zeigt sich der Leerlauf als tumber Reflex und tragischer Faktor einer Scheinstabilität die darauf baut, dass es vom Leiden, als Konstante und zwangsläufige Folge des falschen Schlusses, nur noch etwas mehr bedarf, als Bedingung oder gar Garant dafür, damit sich schlussendlich doch das Blatt zum Guten wende, wenden muss - und wenn nicht hienieden, dann aber bitteschön, im Himmelreich.